玉手箱の計数問題のひとつである「図表の読み取り」は、どの受検形式でも出題される可能性があります。

複雑な計算が求められない分、読み取るための処理能力や、基礎的な知識が必要となる問題です。

ここでは図表の読み取りの基本や例題を紹介し、最後には対策方法や解く時のポイントも解説していきます。

目次

玉手箱の計数問題「図表の読み取り」とは?

図表の読み取りは、様々な形式の図表から数値を読み取り、合計や割合などを答えていく問題です。

計数に含まれる問題の1つですが、計算能力以外も重要になります。図表を素早く読み取ることができないと、時間不足に陥りやすいです。

まずは例題で問題形式を掴み、事前の対策法を押さえておきましょう。その後、実際に解く時のポイントも踏まえて再度練習してみると、一気に正答率を伸ばせます。

図表の読み取り|例題と解答・解説

例題1

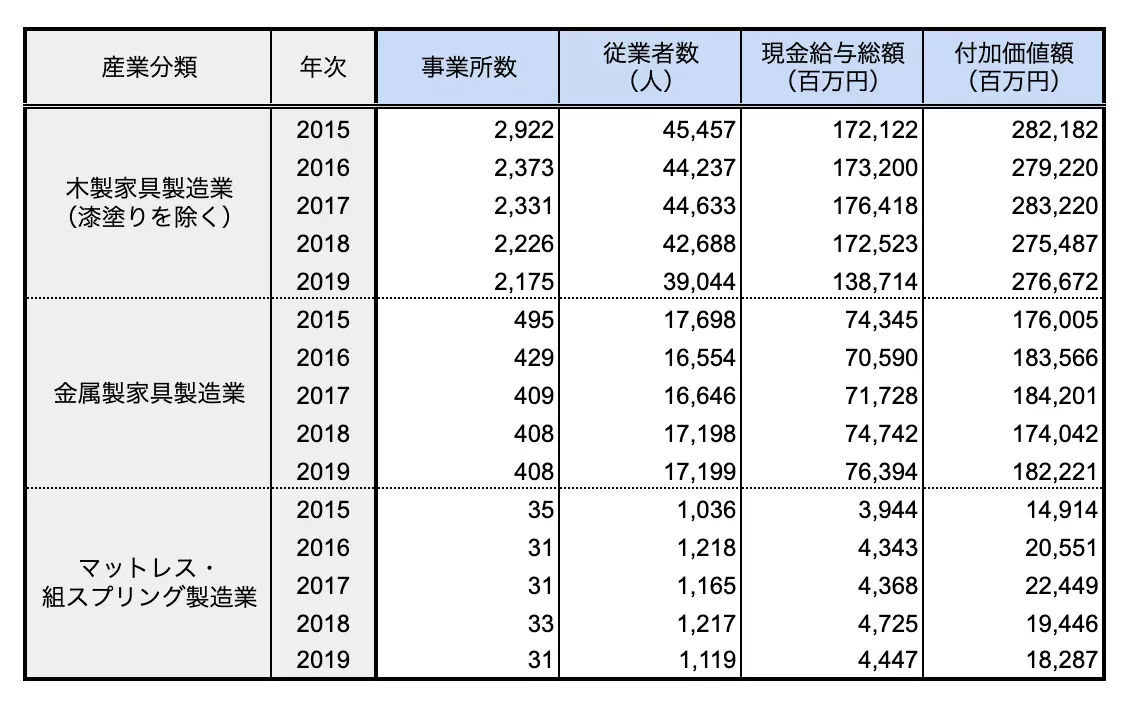

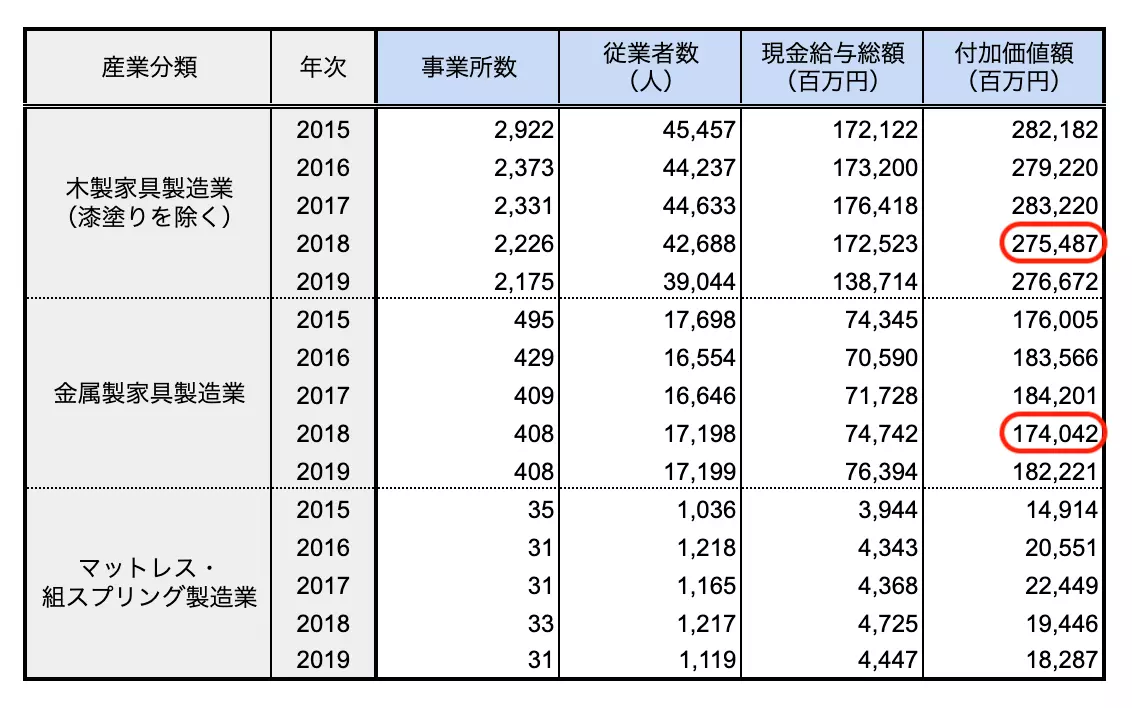

出典:工業統計調査|経済産業省

【選択肢】

A: 10億円

B: 101億円

C: 1,014億円

D: 1兆140億円

E: いずれでもない

解答: C

2018年の付加価値額について、「木製家具製造業(漆塗りを除く) ー 金属製家具製造業」を求める。選択肢には、同様の数値が桁違いで並んでいるため、単位のつけ間違えにだけ気をつければよい。概算でコンマより上だけ計算して、残りの単位は後で補う。

→百万=億円

一番近い1,014億円が正解。

例題2

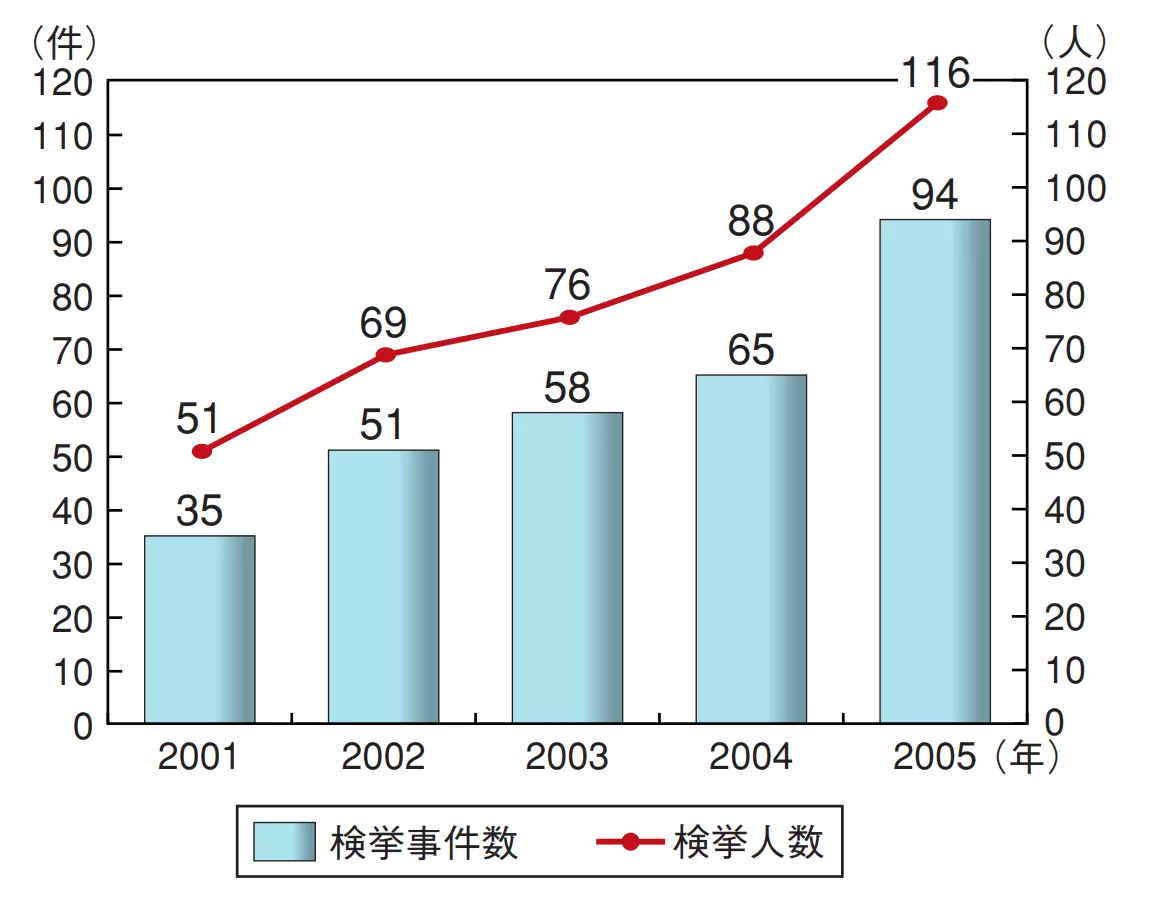

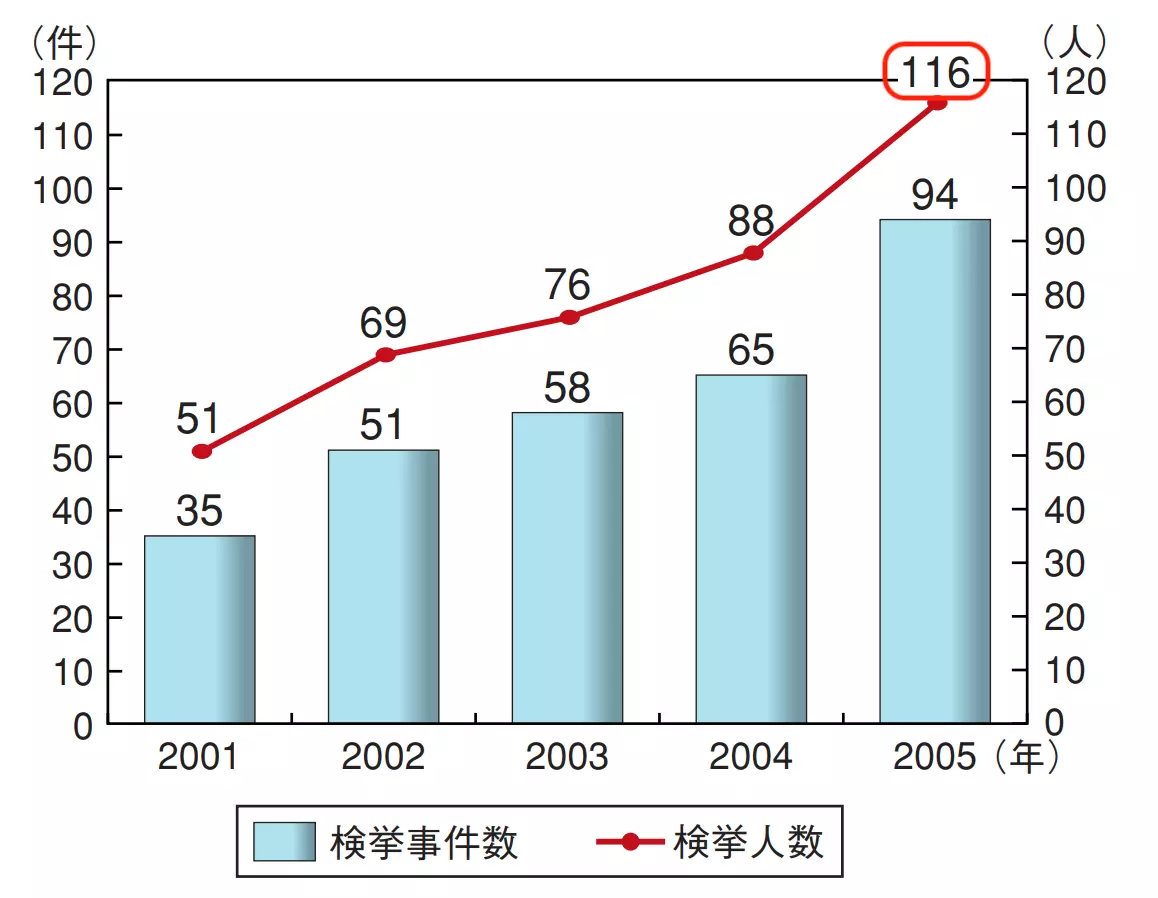

出典:平成18年版情報通信白書|総務省

【選択肢】

A: 71人

B: 87人

C: 124人

D: 153人

E: 170人

答え: D

(人)

例題3

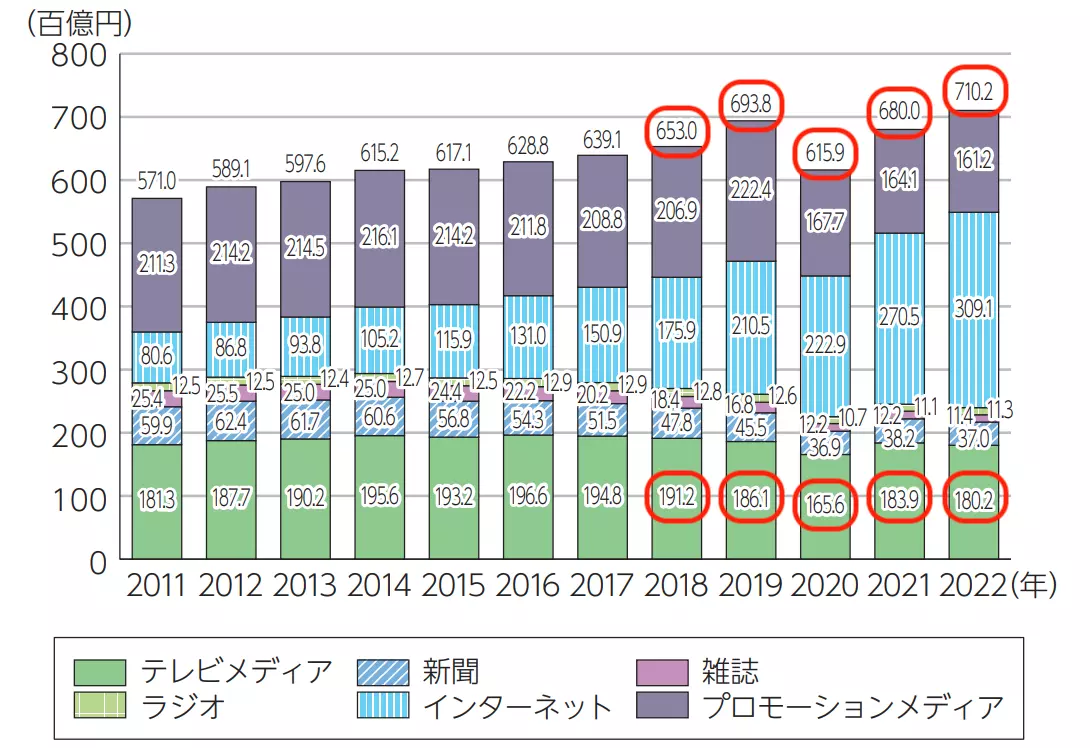

出典:令和5年版情報通信白書|総務省

2018年から2015年の間で、日本の広告費総額に占めるテレビメディアの割合が最も大きいのは、何年度か。以下の選択肢の中から1つ選びなさい。

【選択肢】

A: 2018年

B: 2019年

C: 2020年

D: 2021年

E: 2022年

答え: A

それぞれの年度について、「テレビメディアの広告費 ÷ 広告費総額」を求めたときに、最も大きいものを選ぶ。

計算の前に、2018年に対して、2019年、2021年、2022年は、広告費総額がより大きいのにもかかわらず、テレビメディア広告費の額は小さい。このことから、2018年のテレビメディアの広告費の割合は、その3年を全て上回っていることがわかる。したがって、2018年と2020年のみ計算すればよい。

テレビメディアの広告費の割合が最も大きいのは、2018年。

図表の読み取り|事前対策は「図表に慣れる」

押さえておきたい図表5種類

- ・ 表

- ・ 折れ線グラフ

- ・ 棒グラフ

- ・ 帯グラフ

- ・ 円グラフ

図表の読み取りでは、上記の5つの図表が頻出です。これらの読み取り方に慣れていないと、計算にかける時間がほとんどなくなってしまいます。

どれも一度は見たことがあるような図表ですが、正しい読み取り方を理解できているか改めて確認しておきましょう。

中でも、「折れ線グラフ」 「帯グラフ」 「折れ線と棒の複合グラフ」には注意が必要です。

折れ線グラフはほとんどの場合、複数本の折れ線からなるグラフとして出題されます。線の色や形状ごとに何を指しているのかを確かめておかないと、割合や比率を逆で計算してしまうおそれがあります。

また、帯グラフは「数量ではなく比率」を表すグラフです。年度ごとの移り変わりなどがよくあるテーマですが、読み取れるのは比率の変化だけであり、全体の数量はわかりません。

問題文の条件次第で、「〇年に30%を占めていた時よりも、△年で20%を占めていた時の数量の方が多い」というケースもありえます。

さらに、折れ線グラフと棒グラフを複合した図も出題されます。同じ方向で別々の軸を持っているため、どの軸がどのグラフを表しているのか見なければいけません。グラフの形状だけでなく、説明文や注釈などにもしっかり目を通す必要があります。

使用頻度が高い公式一覧

・割合(倍率)

=比べられる量÷もとにする量

・%

=割合×100

・平均

=合計÷項目数

・変化率(増減率)

=(変化後の数-変化前の数)÷変化前の数×100

図表の読み取りでは、各項目の合計や差・割合などを求めることになります。その中でも、「割合」 「%」 「平均」 「変化率」の4つは、公式を知らないと計算が難しいです。日常で使う機会は少ないため、間違った覚え方をしていないか確認しておきましょう。

割合は「比べられる量」を「もとにする量」で割ることで求められます。「AはBの何倍か」という問題では、「A÷B」という式になります。前後を間違えると真逆の割合が出てしまうため、注意が必要です。

こうして求めた割合に100を掛けることで、%(パーセンテージ)が求められます。100%を超えることもありますが、「〇倍」を別の表記にしただけの形であるため、間違っているわけではありません。

また、平均の計算では「平均を求める項目の合計」を「項目数」で割ります。「10項目のうち、特定の5項目の平均」を求める場合は、「5つの項目の合計÷5」という式です。単に全体の項目数で割ってしまわないようにしましょう。

変化率は、増加率や減少率とも表記されることがありますが、どれも計算方法は同じです。「変化後と変化前の差」を「変化前の数」で割り、最後に100を掛けることで%として計算できます。

「変化後と変化前の差」が正の値だった場合は「増加率」、負の値だった場合は「減少率」になります。「増加率が-10%」といった表記は基本的にしません。

図表の読み取り|解く時は余計な数値をスルーしよう

・ 必要な数値だけ見る

・ 軸と単位を必ずチェック

・ メモや電卓を活用する

・ 1問30秒程度が目安

解答に必要な項目は少ない

問題文では特定の項目や範囲だけを指定されるため、図表の全ての数値を読み取る必要はありません。

例えば「2000年と2005年の〇〇の差」を求める場合、見るべき数値は2つだけです。その他の年の内訳や別の項目の数値は、見なくても解答できます。

しかし、図表から読み取り始めると、何が必要な数値なのかがわかりません。そのため、先に問題文を読み、「この図表から何の数値を読み取ればいいのか」を確認しておくことが重要です。

計算に必要な数値がわかっていれば、図表から探すという感覚で読み取ることができます。大きな時短に繋がるため、必ず押さえておきたいテクニックです。

軸と単位の見方に注意!

グラフは、軸や単位によってデータの意味合いが変わってきます。図表のテーマごとに軸の使い方は違うので、「横軸は必ず〇〇を表している」と決めつけることはできません。

また、数値の単位が何なのかも必ず確認しておく必要があります。例えば、「単位:万円」という表記がされていた場合、「図表に書いてある数値×1万円」が実際の数値になります。特に、元の数値が大きい「人口」や「売上」などで用いられやすい形式です。

こうした注釈の部分は、早く解こうとしている時ほど見落としやすいです。図表の視認性を上げるために、目立たない所に書かれていることも多いので、注意しましょう。

計算はメモと電卓を活用する

玉手箱ではメモを使用することができ、自宅で受けるWebテスト形式では電卓も使用可能です。基本的には簡単な計算ばかりなので、計算に自信がある方には必要ないように感じるかもしれません。

しかし、図表の読み取りに限らず、計数問題ではメモを活用することが正答率を上げるための近道です。段階的な計算が必要な場合、途中の計算結果をメモしておけば、忘れたり勘違いする可能性が低くなります。

玉手箱は短時間で何問も解いていく適性検査です。覚えておいたはずの数値が、「前の問題で使った数値だった」ということも少なくありません。メモをする時間は一見すると無駄なようですが、その方が高い正答率に繋がりやすいのです。

また、電卓を使えるWebテスト形式では、桁が大きい数字の計算を電卓に任せると時短できます。4~5桁であれば暗算で解けなくもない計算量ですが、電卓で計算した方が早く、より正確に計算ができます。

1問30秒程度で解けるのが理想

図表の読み取りは29問を15分、または40問を35分で解いていく問題です。1問あたり30秒程度で解くことができれば、どちらの形式でも制限時間内に解き切ることができるでしょう。

ただし、「30秒程度」を全て計算に使えるわけではありません。図表を読む時間や、答えを選んで次に進む操作時間も含めると、計算に使えるのは10~20秒程度です。

単に1問30秒程度と覚えるのではなく、その内の何秒を読み取りに使い、何秒を計算に回すのかまで決めておきましょう。事前に決めたペースを本番でも守る意識で進めれば、焦ったり必要以上に粘ってしまう事態を予防できます。

本番では問題画面に残り時間も表示されますが、それをいちいち確認しているとタイムロスに繋がります。体感で時間配分ができる状態が理想といえます。

.webp)