玉手箱は制限時間が厳しく「時間が全然足りない!」と感じる人も多いです。途中で焦ってしまい、最後は適当にマークしてしまうという経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。

本記事では、玉手箱で時間が足りなくなる原因と、効率よく解くためのテクニックなどを就活生向けにわかりやすく解説します。

限られた時間で最大限のパフォーマンスを発揮するヒントをつかみましょう。

目次

玉手箱で時間が足りない原因とは?

・対策不足

・1問1問を丁寧に解いている

・問題ごとの制限時間を把握していない

玉手箱の対策不足

玉手箱はSPIなどの他の適性検査と出題傾向が大きく異なります。そのため、過去にSPIを受けた経験があっても、その知識や解き方をそのまま使うことはできません。

玉手箱には「四則逆算」「図表の読み取り」「表の空欄推測」など、独自の形式の問題が多く出題され、慣れていないと問題を解くのに時間がかかってしまいます。形式に不慣れなまま本番に臨むと、問題の読み解きに手間取り、時間切れになる可能性が高くなります。

つまり、玉手箱ではSPI対策とは別に、独自の対策を重ねることが不可欠です。対策不足は、焦りや取りこぼしに繋がり、スコアにも直結します。

1問1問を丁寧に解きすぎている

玉手箱は全体的に制限時間が非常に短いため、1問1問を丁寧に解きすぎていると、すぐに時間が足りなくなってしまいます。正確さを重視するあまり、わからない問題に固執してしまうと、他の簡単な問題に手が回らなくなり、全体の得点が落ちるという本末転倒な結果になりかねません。

玉手箱では「できる問題を確実に、素早く解くこと」が重要であり、全問正解を目指すより、取捨選択をする意識が大切です。難しい問題はスキップする、あるいは適当にマークして次に進むといった判断も戦略の一部です。

問題ごとの制限時間を知らない

玉手箱は形式によって1問あたりにかけることができる時間が異なります。そのため、具体的な制限時間を把握していないと、1問に時間をかけすぎてしまい、後半の問題に手が回らなくなることがよくあります。

特に、焦ると時間の感覚が曖昧になり、結果的に解けたはずの問題を落とす可能性もあります。

事前に各形式の問題数と制限時間を確認し、「1問に何秒使えるか」を意識して練習することが、時間内に最大のパフォーマンスを出すための鍵です。

玉手箱の時間が足りない時の時短ポイント

・問題を隅々まで読まない

・PC操作に慣れておく

わからない問題は適当に答えてOK

玉手箱では、1問にかけられる時間が非常に短いため、すべての問題を丁寧に解こうとすると間に合いません。

そのため、明らかに解けそうにない問題や、時間がかかりそうな問題は、潔く適当にマークして次に進むことが重要です。後悔しないためにも、「わからない=すぐ飛ばす」判断を身につけましょう。

特に、正解数ではなく正答率がスコアに影響する形式もあるため、答えに迷った場合は「見切り」をつける勇気が得点アップに直結します。

全問正解を目指すのではなく、「できる問題を確実に解く」意識が時短のカギです。

問題を隅々まで読まない

玉手箱の問題は一見複雑に見えることがありますが、すべての文やデータを丁寧に読む必要はありません。

特に図表や長文問題では、最初に設問を確認し、必要な情報だけをピンポイントで拾う読み方が効果的です。全文を読んでから解く方法では、1問ごとの制限時間に間に合わなくなってしまいます。

設問先読みを意識し、「何を聞かれているか」を把握してから必要な部分だけ読むことで、大幅な時短が可能になります。

細かい所まで注意して読むのではなく、目的読み・飛ばし読みが基本です。この読解スタイルに慣れておくと、全体の時間配分も安定します。

PC操作に慣れておく

玉手箱はWeb上で受検する形式のため、基本的なパソコン操作に不慣れだと、操作だけで時間をロスしてしまうことがあります。

マウスやトラックパッドの操作がぎこちなかったり、スクロールやクリックの動作に迷ったりすると、わずかな時間のロスが積み重なって得点に響きます。

特に図表のスクロール、選択肢のクリック、ページ移動など、操作面でも素早く動けることが時短につながるため、事前に模擬環境での練習が効果的です。

自宅の静かな環境で実際にパソコンを使って対策を行い、操作ストレスを減らすことで、落ち着いて本番に臨むことができます。

.webp)

言語問題を時間内に解くためのコツ

【論理的読解】結論が何かを先に見る

次の文章を読み、設問文1つ1つについてA・B・Cのいずれに当てはまるか答えなさい。

地球の気候変動は、長い地球の歴史の中で常に起こってきた現象である。氷期と間氷期の繰り返しは、地球の気候システムの特徴的な変動パターンの一つだ。これらの変動は、地球の自転軸の傾きや公転軌道の変化、太陽活動の変化など、複数の要因が複雑に絡み合って引き起こされる。産業革命以降、人間の活動による温室効果ガスの大量排出が、自然の気候変動のメカニズムに大きな影響を与えていることが科学者たちによって指摘されている。

氷期における気温の変動は、グリーンランドや南極の氷床コア分析によって詳細に研究されてきた。これらの氷床コアには、数万年前の大気の成分や気温の情報が保存されており、古気候学者たちはこれらのデータから過去の地球の気候変動を推測している。例えば、最終氷期の最盛期には、現在の気温よりも約6〜8度低く、氷河が大陸の広い範囲を覆っていたことが分かっている。一方で、間氷期には気温が上昇し、氷河が後退するという現象が繰り返されてきたのである。

最近の研究では、過去100年間の気温上昇速度が、過去数千年間と比較して極めて異常であることが明らかになっている。これは人間活動による温室効果ガスの排出量の増加と密接に関連していると考えられており、自然の気候変動のサイクルを大きく逸脱している可能性が高い。気候モデルの分析によると、現在のペースで温室効果ガスの排出が続けば、今世紀末には地球の平均気温が産業革命以前と比較して2〜4度上昇すると予測されている。このような急激な気温上昇は、生態系や人間社会に深刻な影響を与える可能性がある。

気候変動への対策は、単に温室効果ガスの排出を削減するだけでなく、自然の回復力を高め、生態系の適応能力を支援することも重要である。森林の保護、再生可能エネルギーの普及、持続可能な農業の推進など、総合的なアプローチが求められている。地球の気候システムは、人間の活動によって大きく変化する可能性があるが、同時に人間の英知と協力によって、その影響を緩和することも可能なのである。

【選択肢(共通)】

A: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。

B: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。

C: 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。

【設問】

(1) 人間活動による温室効果ガスの排出が、自然の気候変動のメカニズムに与える影響の程度は解明されている。

(2) 氷床コアの分析は、過去の地球の気候変動を理解する上で重要な研究手法である。

(3) 最近の気温上昇は、過去数千年間の自然な気候変動の範囲内に収まっている。

(4) 気候変動への対策には、温室効果ガスの排出削減以外にも多様な取り組みが必要である。

(1)解答: C

本文の第1段落と第3段落では、人間活動による温室効果ガスの排出が自然の気候変動に影響を与えていることが述べられているが、その影響の程度が解明されているかどうかは記述されていない。気候システムの複雑さや変動のメカニズムについて述べられているものの、影響の程度の解明については言及がない。設問文の正誤は判断できない。

(2)解答: A

第2段落で、「グリーンランドや南極の氷床コア分析によって詳細に研究されてきた」と述べられており、氷床コアが過去の気候変動を理解する上で重要な研究手法であることが明確に示されている。設問文は正しい。

(3)解答: B

第3段落で、「最近の研究では、過去100年間の気温上昇速度が、過去数千年間と比較して極めて異常である」と述べられており、現在の気温上昇は自然な気候変動の範囲を超えていることが示されている。設問文は間違い。

(4)解答: A

第4段落で、「気候変動への対策は、単に温室効果ガスの排出を削減するだけでなく、自然の回復力を高め、生態系の適応能力を支援することも重要である」と述べられており、森林保護、再生可能エネルギー、持続可能な農業など、多様な取り組みの必要性が強調されている。設問文は正しい。

論理的読解では、文章の構造を見抜くことが大切です。多くの文章は、主張、理由、結論という順に展開されるため、最初から順番に読もうとすると時間がかかることがあります。

そこでおすすめなのが「結論を先に読む」方法です。文章の最後の段落や文末には、筆者が最も伝えたい考えが書かれていることが多いため、そこを先に確認することで、全体の流れを理解しやすいです。その後に、理由や具体例を確認すれば、情報の整理がスムーズになります。

「つまり」「したがって」などの接続語にも注目すると、論理のつながりがより明確になります。無駄な読み直しを減らし、素早く正確に読み取るための有効な読み方です。

【趣旨判定】筆者の主張を見つける

次の文章を読み、設問文についてそれぞれA・B・Cのいずれであるか判断して答えなさい。なお、設問文には、AとCに該当するものが必ず1つ以上含まれています。

【重要な説明の途中で】

最近の学生の面接で気になる場面があった。丁寧に説明していた会社の事業内容の途中で、学生がスマートフォンを取り出し、メモを取り始めたのである。確かに、熱心にメモを取る姿勢は評価できる。しかし、説明の流れは止まってしまい、私の話は中断を余儀なくされた。

スマートフォンでメモを取ることは今や当たり前になっている。学生たちにとって、スマートフォンは最も使い慣れたツールだ。だが、面接という場で、突然スマートフォンを取り出すことは適切だろうか。画面に目を落として入力している間、面接官との目線は合わない。説明の要点を聞き逃す可能性すらある。

面接の場で重要なのは、相手の話をしっかりと聞き、理解することだ。メモを取ることに気を取られて、肝心の説明内容を理解できないのでは本末転倒である。また、スマートフォンを取り出す行為自体が、説明を遮る形になってしまうことにも注意が必要だ。

もし説明内容をメモしたいのであれば、面接開始時に「メモを取らせていただいてもよろしいでしょうか」と確認するのが望ましい。そして、従来どおりのメモ帳とペンを用意しておくことをお勧めする。手書きであれば、画面を見つめる必要もなく、相手の表情や仕草も自然と目に入ってくる。これも面接での大切な情報源となるはずだ。

【選択肢(共通)】

A: 筆者が一番訴えたいこと(趣旨)が述べられている。

B: 本文に書かれているが、一番訴えたいことではない。

C: この本文とは関係ないことが書かれている。

【設問】

(1)面接では、説明内容を正確に記録するために、スマートフォンでメモを取るべきだ。

(2)面接開始時に、メモを取ることの許可を得ておくとよい。

(3)学生は、会社の事業内容について事前に十分な知識を持っておく必要がある。

(4)説明を聞くことに集中し、内容を理解することが面接では重要である。

(1)解答: C

本文は、面接における説明を聞く姿勢の重要性について述べた文章で、スマートフォンでのメモ取りが説明の理解や面接官とのコミュニケーションの妨げになる可能性を指摘している。スマートフォンでメモを取るべきだという主張は本文の内容と異なる。

(2)解答: B

4段落目で、メモを取る場合は「面接開始時に『メモを取らせていただいてもよろしいでしょうか』と確認するのが望ましい」と述べられているが、これは本文の主張の補足的な内容である。

(3)解答: C

本文では、会社の事業内容についての事前知識の必要性については触れられていない。

(4)解答: A

3段落目で「面接の場で重要なのは、相手の話をしっかりと聞き、理解することだ」と明確に述べられている。また、「メモを取ることに気を取られて、肝心の説明内容を理解できないのでは本末転倒である」とも指摘されており、これが本文の趣旨である。

趣旨判定の問題では、筆者が文章を通して伝えたい「主張」を読み取ることが求められます。主張は文章の冒頭か最後に書かれていることが多く、「〜べきだ」「〜と考える」「〜は重要だ」といった言い切り表現が使われやすいです。

具体例や説明の部分に気を取られすぎると、本当に言いたいことを見落としてしまうこともあるので、常に「この文章は何を言いたいのか?」という視点を持って読むことが大切です。

接続語にも注目し、「しかし」「だから」などを手がかりに、論理の流れから筆者の意図を探ります。主張を正しく把握できれば、設問で迷うことが減り、選択肢の判別も楽になります。

【趣旨把握】選択肢に近い内容を探す

この文章の筆者が最も訴えたいこととして最も適切なものを、A・B・C・Dから1つ選びなさい。

近年、Z世代と呼ばれる若者たちが社会に進出し始めている。1990年代後半から2010年頃に生まれたこの世代は、インターネットやSNSが日常的に存在する環境で育ち、情報への感度が高く、多様な価値観に触れてきた点で、従来の世代とは異なる特徴を持っている。彼らの働き方に対する意識もまた、これまでの常識とは異なる傾向を見せている。

たとえば、Z世代は給与や昇進といった従来型の成果主義的な指標だけで仕事を評価せず、「意味のある仕事か」「自分の価値観に合っているか」といった内面的な動機を重視する傾向がある。また、働き方の自由度や柔軟性も重要な要素であり、リモートワークや副業、フレックスタイム制度などを歓迎する声が多い。こうした傾向から、「安定志向よりも自分らしさを大切にする」といった印象を持たれることもある。

しかし、Z世代は決して責任感がないわけではない。むしろ、社会問題や企業の倫理的側面に対する関心が高く、SDGsやダイバーシティといったテーマに対しても自ら学び、行動する姿勢を持つ人が多い。自分の仕事が社会にどのような影響を与えるのかを意識しながら働くことに意味を見出しているのだ。

このような世代の価値観を理解することは、企業側にとっても重要な課題である。従来のように一律のキャリアパスを提示するだけでは、Z世代の納得を得ることは難しい。むしろ、一人ひとりの志向や価値観に寄り添い、多様な働き方を受け入れる柔軟な制度設計や対話の機会が求められている。

働くことの意味が多様化している現代において、Z世代はその象徴的な存在ともいえる。単に「新しい世代だから理解しにくい」と切り捨てるのではなく、彼らの価値観を真摯に受け止めることが、持続可能な組織運営や企業の成長にもつながっていくのではないだろうか。

【選択肢】

A: Z世代の価値観は自己中心的な面が強く、企業にとっては扱いにくい存在になっている。

B: Z世代の多くは、給与や昇進よりも副業や自由な働き方を優先している。

C: Z世代の価値観を理解し、多様な働き方に対応する企業姿勢が、今後の組織の成長に不可欠である。

D: 若者の社会貢献意識は高まりつつあるが、企業はそれを業績評価には反映させるべきではない。

解答: C

筆者は、Z世代の価値観や働き方の志向を紹介しつつ、「それを理解し、企業が柔軟に対応することの重要性」を繰り返し強調している。Cはその中心的な論旨を適切にまとめており、正解である。

Aは筆者の主張と真逆で、Z世代に対する否定的な見方。

Bは一部の内容を反映しているが、主張の核心ではない。

Dは筆者の意図とずれており、本文中でもそのような否定的論調は見られない。

趣旨把握の問題は約1,000文字の長文を読み、筆者の考えに最も近い選択肢を選ぶ言語問題です。

すべての内容を細かく読むのは時間がかかるため、まずは設問と選択肢を先に確認し、それぞれが何を主張しているのかをざっくり把握しましょう。その後、本文を読みながら「どの選択肢と一致しそうか」を意識して読み進めるのが効率的です。

似た言葉を使っていても、意味がずれている選択肢もあるため注意が必要です。特に「必ず〜」「すべて〜」といった極端な表現には注意しましょう。言い換えや要約のニュアンスの違いに敏感になり、筆者の考えとズレの少ない選択肢を選ぶことがポイントです。

計数問題を時間内に解くためのコツ

【四則逆算】暗算と電卓・筆算を使い分ける

【 】に入る数値として正しいものを、選択肢の中から1つ選びなさい。

の

- 【選択肢】

- A: 0.23

- B: 0.43

- C: 23

- D: 34

- E: 43

解答: C

の ・・・①

・・・②

・・・③

・・・④

①「の」をかけ算の式にする(380 ×【 】%となる)

②380を右辺に移す

③右辺を電卓で計算

④0.23を100倍して%にする

計算問題を解くときは、暗算・電卓・筆算を状況に応じて使い分けることが大切です。簡単な足し算や引き算、掛け算は、暗算でスピーディーに処理しましょう。

一方で、大きな数や複雑な計算は電卓の使用がおすすめです。操作に手間取らないよう、事前に使い慣れておくと安心です。時間をかけたくない場面でも、ミスが心配なときは筆算で丁寧に確認するのも有効です。

これら3つの手段をバランスよく使いこなすことで、計算問題を正確かつ効率よく解くことができます。

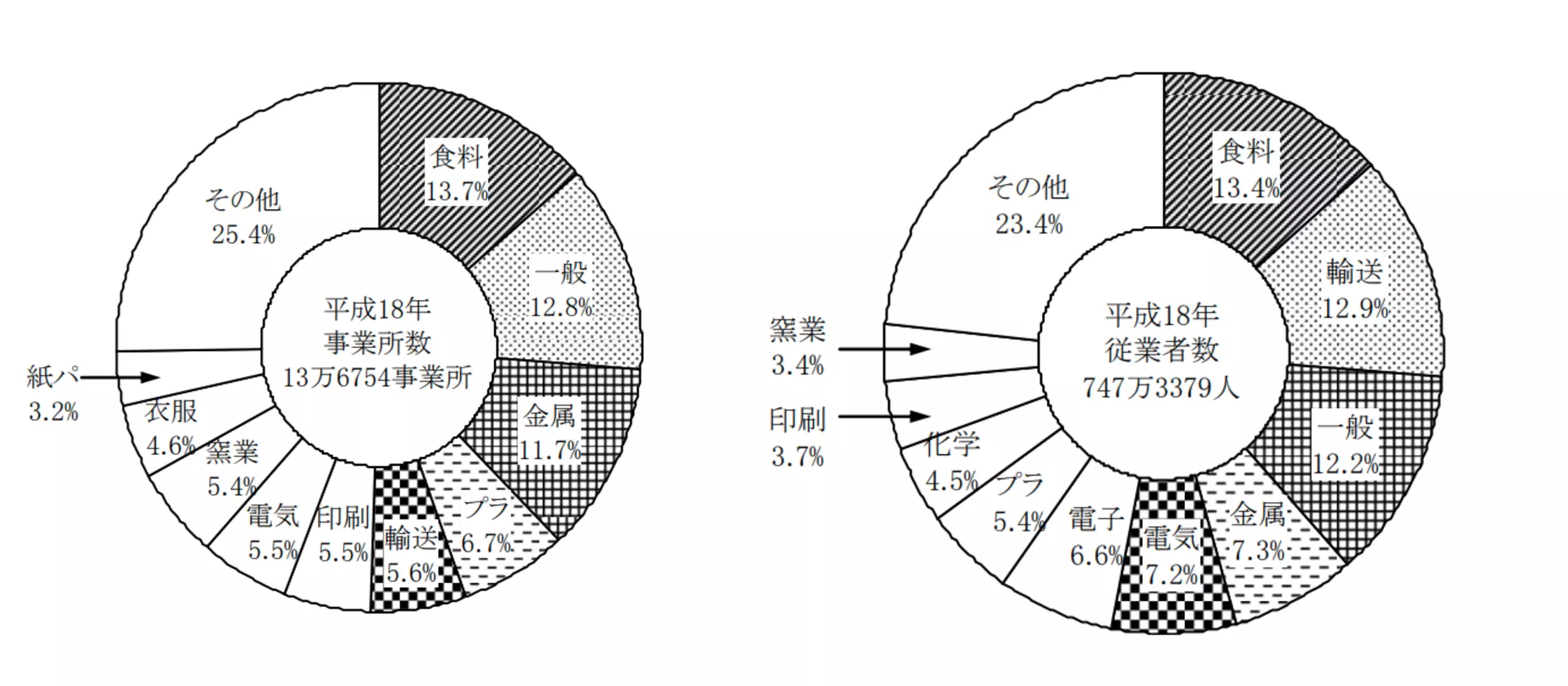

【図表の読み取り】不要な数値まで見ない

図表を見て次の問いに答えなさい。

- 【選択肢】

A: 40.4万人

B: 47.5万人

C: 49.2万人

D: 53.8万人

E: 54.6万人

解答: D

円グラフは2つあるが、使うのは中央に「従業員数」と書かれているほうだけ。平成18年の従業員数全体に、電気産業の割合をかけ算する。

7,473,379 × 0.072 = 538,083.2... ≒ 53.8万(人)

図表やグラフを扱う問題では、与えられた情報を過剰に読むのではなく、必要な部分だけに注目することが重要です。まず、問題文に書かれた指示に従って、どの数値が求められているのかを特定しましょう。図表内の全てのデータを読む必要はありません。

不要な数値や細かい情報は無視し、目的のデータだけに注目して問題を解きます。時間を短縮し、効率的に解答するためには、この「不要な情報を見ない姿勢」が非常に重要です。

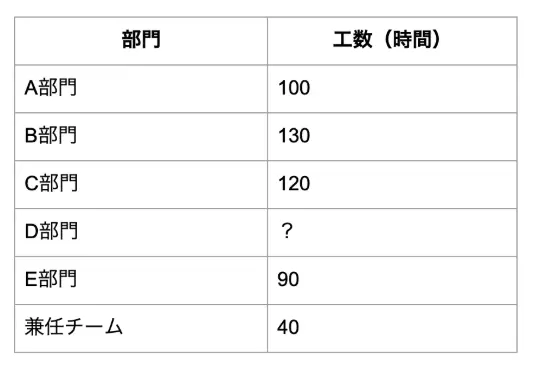

【表の空欄の推測】法則性のパターンを覚える

A部門の工数と兼任チームの工数がわかっているとき、D部門の工数(空欄)を求めてください。

【設問】

D部門の工数は何時間と推測できるか?

【選択肢】

A: 100時間

B: 110時間

C: 120時間

D: 130時間

E: 140時間

解答: B

A部門が100時間なので、兼任チームの工数=100×0.4=40時間(これは表と一致しています)。合計工数600時間のうち、すでに分かっている部門(A, B, C, E)+兼任チームの合計は100+130+120+90+40=480時間。

残りの120時間がD部門に割り当てられるようにも見えますが、他部門とのバランスを踏まえると、D部門には110時間が最も自然です。

玉手箱に出題される「表の空欄推測」では、数値の並びに隠された法則性を見抜くことがカギになります。よく出るのは、比例・反比例や、足し算・引き算・掛け算・割り算の関係です。

こうしたパターンを事前に覚えておくことで、初見の問題にも対応しやすくなります。まずは項目名を確認して、表の意味を把握しましょう。そのうえで、空欄部分と他の数値との関係性を推測していきます。

パターンを知らないと時間がかかるため、問題演習を通じて法則の“型”に慣れておくことが、スピード解答のポイントです。

英語問題を時間内に解くためのコツ

【長文読解】特徴的な単語に注目する

【設問1】

What was the primary goal of the "New Woman" movement?【選択肢】

A: To promote Western fashion

B: To challenge traditional gender roles

C: To start a magazine

D: To encourage marriage

E: To support conservative social norms

【設問2】

Who founded the first feminist magazine in Japan?【選択肢】

A: A traditional family member

B: An urban middle-class woman

C: Hiratsuka Raichō

D: A Western journalist

E: A government official

【設問3】

How did the "New Woman" movement members typically express their independence?【選択肢】

A: By joining the government

B: By wearing traditional kimonos

C: By cutting their hair short and wearing Western clothing

D: By getting married early

E: By supporting conservative social norms

【設問1】

解答:B

設問文の意味は、「『新しい女性』運動の主な目的は何でしたか?」 本文の最初の段落で、この運動が伝統的な性別役割に挑戦し、結婚、家事、従属的な期待を拒否したことが述べられている。正解は「To challenge traditional gender roles(伝統的な性別役割に挑戦する)」。

【設問2】

解答: C

設問文の意味は、「誰が日本で最初のフェミニスト雑誌を創刊しましたか?」 本文の第2段落で、「Hiratsuka Raichō」が最初のフェミニスト雑誌「青鞜」を創刊したと明確に述べられている。正解は「Hiratsuka Raichō」。

【設問3】

解答: C

設問文の意味は、「『新しい女性』運動のメンバーは、どのように独立性を表現しましたか?」 本文の第2段落に、彼女たちが髪を短く切り、西洋風の服を着て、キャリアを追求したことが記されている。正解は「By cutting their hair short and wearing Western clothing(髪を短く切り、西洋風の服を着る)」。

英語の長文を時間内に読み切るには、文章全体を精読するのではなく、「目立つ単語」に注目して効率よく読み取ることがカギです。

特に、数字・固有名詞・強調語(must, important, only など)は、筆者の主張や具体例のヒントになりやすい部分です。これらの単語を拾いながら読むことで、段落ごとの内容や流れをつかみやすくなります。

また、設問に出てくるキーワードと一致する単語を本文で探すことで、答えのある部分に絞って読み進めることも可能です。全文を読み切ろうとせず、必要な情報を“探す”感覚で読むことが、時間内に正答するためのコツです。

【論理的読解】接続詞の前後から主張を探す

次の文章を読み、続く設問の解答を3つの選択肢の中から1つ選びなさい。

The concept of universal basic income (UBI) has sparked considerable debate among economists, politicians, and the general public. UBI refers to a system in which all citizens receive a regular, unconditional sum of money from the government, regardless of employment status or income level. Proponents argue that UBI could reduce poverty, simplify welfare systems, and provide a safety net in the face of increasing job automation. One of the key arguments in favor of UBI is its potential to support individuals in pursuing education, creative work, or caregiving roles that are often undervalued or unpaid. With a guaranteed income, people might feel more secure in exploring these options without the fear of losing financial stability. Moreover, UBI could help streamline existing welfare programs by replacing complex and often inefficient bureaucratic processes. On the other hand, critics of UBI raise concerns about its cost and impact on labor incentives. They argue that providing money unconditionally could discourage people from working, thereby reducing overall economic productivity. Funding such a program would also require significant changes in taxation or government spending priorities, which could be politically contentious. Pilot programs in countries such as Finland, Canada, and Kenya have shown mixed results. While participants often report improved well-being and reduced stress, the long-term effects on employment and economic growth remain uncertain. As a result, some experts suggest that rather than implementing full-scale UBI, governments should consider targeted support for vulnerable populations or policies that enhance job security and access to training. The future of UBI depends on ongoing experimentation, careful analysis, and political will. As societies grapple with technological disruption and growing inequality, the question is not merely whether UBI is viable, but how best to design systems that ensure economic security and dignity for all.

【設問1】

UBI is designed to provide regular financial support only to unemployed individuals.

- 【選択肢】

- A: The statement is logically true based on the passage.

- B: The statement is logically false based on the passage.

- C: It is not possible to determine whether the statement is true or false based on the passage.

【設問2】

One of the benefits of UBI is that it may encourage individuals to engage in unpaid or undervalued work.

- 【選択肢】

- A: The statement is logically true based on the passage.

- B: The statement is logically false based on the passage.

- C: It is not possible to determine whether the statement is true or false based on the passage.

【設問3】

Pilot UBI programs have conclusively proven that such systems increase national productivity.

- 【選択肢】

- A: The statement is logically true based on the passage.

- B: The statement is logically false based on the passage.

- C: It is not possible to determine whether the statement is true or false based on the passage.

【設問1】

解答: B

UBIは「雇用状況や収入に関係なく、すべての市民に無条件で支給される」と本文に明記されており、「失業者のみ」という記述は明らかに誤り。

【設問2】

解答: A

UBIによって「教育、創作活動、介護など金銭的に評価されにくい活動に取り組みやすくなる」と本文にあり、この記述は正しい。

【設問3】

解答: C

本文では「参加者の幸福度は上がったが、雇用や経済成長への長期的な影響は不確かである」と述べられており、「生産性が向上したと結論づけられている」とまでは言えない。

英語長文の中で筆者の主張をつかむには、接続詞に注目するのが効果的です。「However」「Therefore」「In fact」「On the other hand」などの接続語は、話の展開や対立、まとめを示しており、その前後に筆者の考えや重要な内容が現れることが多くあります。

例えば、「However」の後には、筆者の本音や逆説的な主張がくることが多いため、その部分を重点的に読むと効率よく主張をつかめます。接続詞を目印に文の構造をつかむことで、内容を論理的に把握できるうえ、設問に対する根拠も見つけやすくなります。

接続詞の前後から主張を探すことは、時間をかけすぎずに本質を読み取るための有効な読み方です。

性格検査を時間内に解答する必要はある?

性格検査は原則として時間制限がないか緩やかですが、時間内に解くべきです。企業側は、回答にかかる時間も含めて受検者の特性を見ている場合があります。極端に時間をかけると「優柔不断」「嘘をついている」と判断されるリスクがあります。

また、性格検査は直感的に答えることが重視されるため、1問あたり5〜10秒のペースでテンポよく進めるのが理想です。無理に良く見せようと考え込まず、自然体で時間内に答えることが、信頼性の高い結果につながります。

玉手箱の解答スピードを上げる勉強法

・ 問題の出題パターンを覚える

・ 1問ごとに解答時間を測る

・ 玉手箱を採用している企業を受ける

問題の出題パターンを覚える

玉手箱でスピードを上げるためには、まず出題される問題のパターンに慣れることが最優先です。玉手箱には、「四則逆算」「表の読み取り」「長文読解」など、決まった形式の問題が繰り返し出題されます。

形式に慣れていないと、問題文の意味を理解するだけでも時間がかかってしまいますが、パターンを把握しておけば、問題を見た瞬間に「やるべきこと」が分かり、無駄な考える時間を減らすことができます。

知識というより慣れが問われる試験なので、同じ形式の問題を繰り返し解いて、感覚的に解けるレベルを目指すことが、解答スピードを上げる近道です。

1問ごとに解答時間を測る

解答スピードを本気で上げたいなら、1問ごとにストップウォッチで時間を測りながら練習する方法が効果的です。多くの受検者が、練習の際にダラダラと時間をかけて解いてしまい、本番とのギャップに苦しみます。

たとえば、図表問題なら「1問30秒以内」といった目標時間を決め、実際に測りながら解くことで、スピードを意識した解法が自然と身に付きます。

時間オーバーした場合は原因を振り返り、「どこでつまずいたか」「どうすればもっと早く解けたか」を分析することが重要です。時間管理の意識を持つだけで、自然と解答ペースが上がっていきます。

玉手箱を採用している企業を受ける

玉手箱に慣れるためには、実際に玉手箱を導入している企業の選考を受けるのも非常に有効です。本番の緊張感の中で時間に追われながら問題を解くことで、模擬試験や自己学習では得られない実践的な経験が積めます。

また、企業によって問題の出題傾向や難易度が若干異なる場合もあるため、複数社で受検すればより広範囲な形式に慣れることができます。「受検=練習」と割り切って数をこなすことで、自然とスピードと精度の両方が向上します。就活の一環として本番環境に触れることが、最も実践的な勉強法のひとつです。

玉手箱は時間を意識して練習しよう

玉手箱対策で最も重要なのは、「時間を意識した練習」を行うことです。問題そのものの難易度はそこまで高くないものの、制限時間が非常にタイトなため、ゆっくり丁寧に解いているとすぐに時間切れになります。

特に図表問題や計数問題では、1問あたりに使える時間が20〜40秒程度しかないこともあり、スピードが求められます。解き方を理解するだけで満足するのではなく、「どれくらいの時間で解けたか」を毎回記録し、実際の試験に近い環境で繰り返しトレーニングすることがカギです。

タイマーを使って練習すれば、自分の弱点やペース配分の課題も見えてきます。本番で焦らないためには、日頃から時間に追われる感覚を体に染み込ませておくことが効果的です。

.webp)