玉手箱の試験を突破するには、出題傾向に合ったコツを押さえることが重要です。玉手箱は制限時間が短いからこそ、独自の対策が必須になります。

この記事では、試験を効率よく攻略するためのポイントや対策法をまとめています。少しの工夫で得点を大きく伸ばすことができるので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

玉手箱のコツ!他の人と差をつけよう!

- ・ 言語問題は解答の選択肢を把握しておく

- ・ 計数問題は電卓の機能を有効活用する

- ・ 英語問題は長文への慣れが必要

- ・ 全体の時間配分を気をつける

- ・ 分からない問題も必ず解答する

玉手箱は、制限時間が短く独特な形式で出題されるため、しっかり対策していないと実力を出しきれない試験です。ただし、分野ごとの特徴を理解してコツをつかめば、得点を安定させることができます。

特に言語・計数・英語の各分野には、それぞれに合った「解き方のコツ」が存在します。焦らず冷静に取り組むことが、他の受検者と差をつけるための第一歩です。

限られた時間で最大限の力を発揮するために、基本を押さえて効率よく対策を進めましょう。

言語問題は解答の選択肢を把握しておく

玉手箱の言語は長文読解系の問題のみ出題され、文章を読むだけで時間がかかってしまいがちです。そのため、まずは設問や選択肢を先に確認し、どの情報が問われているのかを意識しながら本文を読むのがおすすめです。

あらかじめ答えの手がかりを探しながら読むことで、無駄な読み返しを減らすことができ、時間短縮に繋がります。また、玉手箱は全体の制限時間が厳しいため、1問1問を効率よく処理する意識が大切です。じっくり考えすぎるよりも、問題文に関連しているキーワードを本文から探す意識で読みましょう。

時間内に全て解けるように、時間の使い方を工夫することが大切です。

計数問題は電卓の機能を有効活用する

玉手箱の計数問題は、短時間で正確に計算をこなすスピードが求められます。そのため、電卓を使いこなせるかどうかが得点にも直結します。

特に重要なのが、演算子やカッコ「( )」の活用です。複数の計算を分けて入力するよりも、式全体を一気に打ち込むことで、入力ミスを減らし、計算時間も短縮できます。

また、答えの単位や桁数にも注意しながら進めることがポイントです。普段から練習問題で、実際に電卓を使って本番に近い形で練習することが、操作に慣れるのに最も効果的です。正確さだけでなく、速く・迷わず入力できるスキルを磨くことで、時間的な余裕も生まれ、安定した得点に繋がります。

英語問題は長文への慣れが必要

玉手箱の英語問題は、決められた時間で長文を読み、内容を正確に理解する力が求められます。そのため、まずは英語長文に慣れることが対策の第一歩です。時間を測って英文を読む練習を重ねることで、読むスピードと内容理解の精度が自然と向上します。

また、段落ごとの要点をつかむ癖をつけたり、接続詞やキーワードに注目したりすることで、情報の整理がしやすくなります。設問は本文の順に並んでいることが多いため、本文を読みながら設問の答えに目を配る読み方も有効的です。

いきなり完璧を目指すより、まずは慣れること、読み切ることを目標に、継続的に取り組んでいきましょう。

全体の時間配分を気をつける

玉手箱では、問題数に対する制限時間が非常に短いため、解けそうにない問題に時間を使いすぎると、後半の問題に手が回らず得点チャンスを逃すことになります。1問あたりの目安時間を決めておき、悩んだら潔く次へ進む判断力を身につけましょう。

また、テンポよく解いていくことで焦りを抑え、集中力も持続しやすくなります。全体の時間を意識しながら、一定のリズムで解き進める練習をしておくと、本番でも落ち着いて対応できるはずです。

試験中は1問1問を完璧に解くよりも、解答数を増やしていく意識で臨みましょう。

分からない問題も必ず解答する

玉手箱では誤謬率(ごびゅうりつ)、つまり間違えた問題の割合は評価に影響しないとされています。そのため、空欄のまま提出するよりも、どれか一つを選んでマークする方が得点につながる可能性があります。

特に選択肢が3つまたは4つで構成されている問題では、時間切れになって無解答になってしまうより、適当でも解答した方が正解に繋がる可能性があるため、無解答は非常にもったいないです。時間が足りなくなってきたら、残っている問題に対してとにかくマークを入れることを意識しましょう。

確信が持てないときでも、消去法や直感を使って選ぶだけで結果が変わることもあります。解答しないのは得点を自ら手放すようなものなので、最後まで粘って解答欄を埋めるようにしましょう。

言語問題で高得点を獲得するコツと例題

論理的読解はキーワードを素早く拾う

次の文章を読み、設問文1つ1つについてA・B・Cのいずれに当てはまるか答えなさい。

現代社会において、「移動」という概念は大きく変容しつつある。かつて人々の移動は、主に物理的な場所の変更を意味していた。しかし、インターネットの普及により、私たちは物理的な移動を伴わずに、異なる文化や社会と接触できるようになった。この「仮想的な移動」は、従来の移動概念を根本的に覆すものである。

興味深いのは、この仮想的な移動の増加が、実際の物理的な移動にも影響を与えていることだ。たとえば、海外旅行の形態が変化している。以前の旅行者は、現地で初めて異文化に触れ、それを「発見」していった。しかし現在では、インターネットで事前に詳細な情報を得た上で旅行に出かける。そのため、旅行者の多くは「予習済み」の体験を確認するような旅をしている。

一方で、このような仮想的な移動の普及は、新たな問題も生んでいる。情報技術の発達により、私たちは世界中の出来事をリアルタイムで知ることができる。しかし、それは必ずしも深い理解や共感につながっているわけではない。むしろ、安易な理解や偏見を助長する可能性すらある。実際の体験を伴わない知識は、ときとして表面的な理解にとどまってしまうのだ。

- 【選択肢(共通)】

A: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。

B: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。

C: 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。

【設問】

(1)現代の海外旅行者は、インターネットで得た知識をもとに、その正誤を確かめるような旅をする傾向がある。

(2)仮想的な移動の普及により、物理的な移動の必要性はなくなった。

(3)インターネットを通じた異文化理解は、偏見をなくすことにつながっている。

(4)情報技術の発達により、人々は世界の出来事をリアルタイムで知ることができるようになった。

(1)解答: A

2段落目で、現代の旅行者は「インターネットで事前に詳細な情報を得た上で旅行に出かける」「『予習済み』の体験を確認するような旅をしている」と明確に述べられている。設問文は正しい。

(2)解答: B

本文では、仮想的な移動が増加していることは述べられているが、物理的な移動がなくなったとは述べていない。むしろ、仮想的な移動が物理的な移動に影響を与えているという記述があり、両者が共存していることが示唆されている。設問文は間違い。

(3)解答: C

3段落目では、仮想的な移動が「安易な理解や偏見を助長する可能性すらある」と述べているが、実際に偏見をなくしているかどうかについては言及されていない。設問文の正誤は判断できない。

(4)解答: A

3段落目で「情報技術の発達により、私たちは世界中の出来事をリアルタイムで知ることができる」と明確に述べられている。設問文は正しい。

論理的読解では、設問文を先に読むことで、本文のどの部分に注目すべきかが明確になり、効率よく読解を進めることができます。文章全体を最初から丁寧に読むのではなく、設問で問われているポイントを意識しながら、キーワードや接続詞を素早く拾って読み進めるのがコツです。

特に、「しかし」「つまり」「一方で」などの接続詞の後には筆者の主張が出やすいため、重点的に確認しましょう。限られた時間内で正確に判断するには、選択肢の意味を事前に理解し、設問を手がかりに本文を読むと効率よく進めることができます。

趣旨判定は筆者の主張をつかむ

次の文章を読み、設問文についてそれぞれA・B・Cのいずれであるか判断して答えなさい。なお、設問文には、AとCに該当するものが必ず1つ以上含まれています。

【インターンシップ】

就職活動において、「インターンシップ」は今や欠かせない経験となっている。多くの学生が参加するこの制度だが、果たしてその本当の意味を理解しているだろうか。単なる企業見学や、将来の職場の雰囲気を知るためだけのものではない。

インターンシップの最大の目的は、実際の仕事を通じて自分自身を知ることにある。与えられた課題に取り組み、チームで働く中で、自分の強みや弱み、適性を理解することが重要だ。机上の空論ではなく、リアルな職場体験を通じて、自分に合う仕事や企業文化を見極めることができる。

ただし、安易に人気企業や知名度の高い企業のインターンシップを選ぶのは賢明ではない。自分のキャリアビジョンや興味、学びたいことに合致する企業を選ぶことが何より大切だ。単なる履歴書の飾りや、友人に自慢できる経験としてではなく、自己成長の機会として捉えるべきである。

インターンシップは、就職活動の通過点ではない。むしろ、自分の未来を考える重要な学びの場なのだ。真摯に向き合い、積極的に学び、自分自身と向き合う姿勢が求められる。企業は、与えられた課題をこなすだけでなく、どれだけ主体的に考え、行動できるかを評価している。

【選択肢(共通)】

A: 筆者が一番訴えたいこと(趣旨)が述べられている。

B: 本文に書かれているが、一番訴えたいことではない。

C: この本文とは関係ないことが書かれている。

【設問】

(1)インターンシップでは、事前に企業について十分に調べておくべきである。

(2)インターンシップの目的は、企業の雰囲気を知ることである。

(3)インターンシップは、自己成長のための重要な学びの場である。

(4)人気企業のインターンシップを安易に選ぶのは得策ではない。

(1)解答: C

本文では、事前に企業について調べることについては述べられていない。

(2)解答: B

本文の1段落目で、インターンシップは「単なる企業見学や、将来の職場の雰囲気を知るためだけのものではない」と明確に述べられている。本文に書かれているが、最も訴えたいことではない。

(3)解答: A

本文全体を通して、インターンシップを「自己成長の機会」「未来を考える重要な学びの場」と繰り返し強調している。これが本文の最も訴えたい趣旨である。

(4)解答: B

3段落目で、「安易に人気企業や知名度の高い企業のインターンシップを選ぶのは賢明ではない」と述べられている。しかしこれは、本文の主張の補足的な内容である。

言語の趣旨判定問題では、1つの長文に対し4つの設問があります。選択肢Aが正解となる設問は必ず1つ、選択肢Cが正解となる設問は最低1つ含まれます。

解く際は、まず長文全体の内容を大まかに把握しながら読み進めましょう。そのうえで、比較的判断しやすいAまたはCが正解の設問を探し、Aが1問、Cが最低1問あることを前提に絞っていくのが効率的です。残った設問はBかCに振り分けて考えると解きやすくなります。

また、筆者の主張は「〜である」などの断定表現や、「しかし」「〜だが」などの逆接表現の後に記されていることが多いため、文末の表現に注目して読むことも重要なポイントです。

趣旨把握は選択肢の要点を素早く理解する

文章を読んで、筆者の訴えにもっとも近いものを選択肢の中から1つ選びなさい。

近年、人工知能(AI)は多様な業界で導入され、企業の業務効率化やイノベーション創出に寄与している。たとえば、大量のデータを分析し、有用なインサイトを得ることで、販売戦略の最適化やサプライチェーンの革新が進んでいる。この結果、従来は人間が多大な時間を費やしてきた作業を自動化できるため、人間はより創造的な業務や対人コミュニケーションを要する仕事に専念できるというメリットがある。

一方、AIの誤学習による不当な判断リスクや、専門人材不足といった課題も存在する。バイアスを含むデータを学習すれば、企業の評判を損ねる結果を招きかねない。また、人間の雇用機会が失われるのではないかという懸念も根強い。しかし歴史的に、技術革新の波は従来の職業を一部消滅させる一方、新たな雇用を生み出してきた。AIも同様に、人間の創造性や協調性を発揮できる場を広げる可能性がある。

さらに、AIの意思決定プロセスは複雑であり、ブラックボックス化する懸念がある。特に医療や金融など社会インフラに関わる分野では、説明可能性と責任の所在を明確化しなければならない。AIがもたらす生産性向上の恩恵を生かしつつ、公正性やセキュリティ、プライバシーといった倫理的・社会的な配慮を怠らない運用が求められる。企業や政府、学界が連携してガバナンスを整えれば、AIは社会を豊かにする手段となり得るだろう。

- 1. AI導入で人間の仕事はすべて消滅するため、導入は控えるべきだ。

- 2. AIによる課題を克服しつつ、人間の創造性をより生かす社会を構築すべきだ。

- 3. AIの意思決定はすでに十分に透明であり、これ以上の規制は不要である。

- 4. AIの技術水準は未熟で、企業導入の成功事例はほとんど見られない。

趣旨把握は、約1,000文字の長文を読み、筆者の主張に最も近い選択肢を選ぶ問題で、10問を12分で解くスピードが求められます。

この問題を解くには、文章全体の流れを素早く把握し、何を伝えたいのかを的確に捉える力が重要です。特に、断定表現や逆接の後の文には筆者の意図が表れることが多いため、注意して読みましょう。

また、選択肢を読む際は「本文と一致しているか」「筆者の考えとずれていないか」を短時間で見極める必要があります。細部にとらわれすぎず、大枠で何を主張しているかを意識しながら読み進めることで、効率よく正答にたどり着けます。

.webp)

計数問題で高得点を獲得するコツと例題

四則逆算は基本の計算力を速く正確に

【 】に入る数値として正しいものを、選択肢の中から1つ選びなさい。

- 【選択肢】

- A: 450

- B: 225

- C: 325

- D: 9

- E: 7

解答: B

・・・①

・・・②\

①5を左辺に移す( × 5に変わる)

②左から順に電卓で計算する

四則逆算の問題では、スピードと正確さの両立が求められます。重要なのは、解き方を見極めて効率よく処理する力です。問題を見た瞬間に解法のパターンを見抜き、無駄のない手順で解けるかどうかが勝負の分かれ目です。

こうした判断力や処理の速さは、反復練習を重ねることで自然と身についていきます。一度理解しただけでできるようになるものではなく、反復練習することで身につけていきましょう。

また、「1/4=0.25」「12×12=144」など頻出の分数や基本的な2桁の掛け算は即座に変換できるよう暗記しておくとスムーズに解けるでしょう。

図表の読み取りは公式を覚える

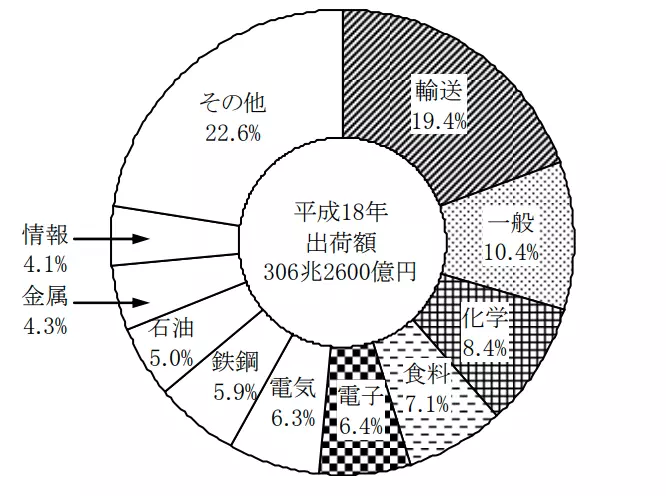

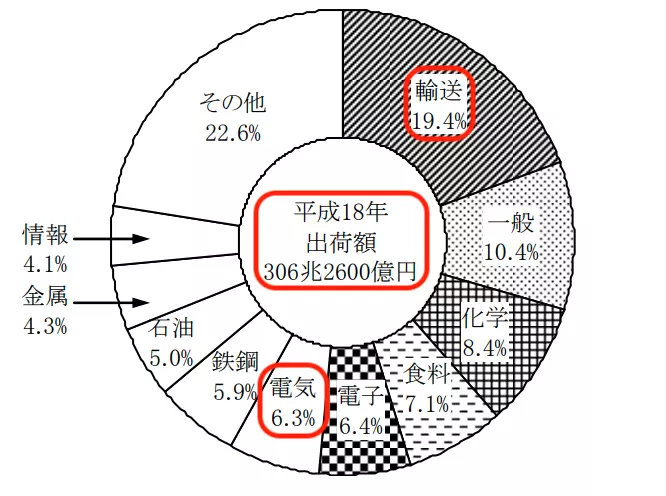

図表を見て次の問いに答えなさい。

出典:2008我が国の工業 ~着実な回復を続ける製造業~|経済産業省

ある2つの産業の出荷額を合計すると、出荷総額に占める割合が17%より大きくなる。この2つの産業のうち一方の出荷額が19.294兆円であるとき、もう一方の出荷額は、いくらになるか。最も近いものを、以下の選択肢の中から1つ選びなさい。

【選択肢】

A: 19.6兆円

B: 21.7兆円

C: 25.7兆円

D: 31.9兆円

E: 59.4兆円

解答: E

まず、一方の産業の19.294兆円が、出荷総額の何%にあたるかを求める。このとき、「306兆2600億円」は桁が大きいので、電卓で計算するときには、兆を1のくらいにして「306.26」とするとよい(億は小数点以下になる)。

19.294 ÷ 306.26 = 0.063 = 6.3%

よって、一方の産業は6.3%に一致する電気産業であることがわかる。2つの産業の合計は17%より大きいので、引き算すると

17 - 6.3 = 10.7% → もう一方の産業は10.7%より大きい

グラフで10.7%より大きいのは、その他を除くと「輸送」産業だけ。金額を求める。

306.26 × 0.194 = 59.41... ≒ 59.4(兆円)

図表の読み取り問題を正確に解くためには、基本的な公式を理解しておくことが重要です。中でも頻出なのが、「は」÷「の」の法則、増加率・減少率の求め方、そして内項の積=外項の積の3つです。

「AはBの何倍か?」といった問いにはA÷Bで計算します。増加率や減少率は「(後の数÷前の数−1)×100」で求め、変化の割合をパーセンテージで表すことができます。

また、a:b=c:dという比の関係では「内項の積=外項の積(b×c=a×d)」が成り立ちます。

これらの計算は図表問題で頻繁に使われるため、式の意味を理解し、スムーズに使えるように日頃から練習しておきましょう。

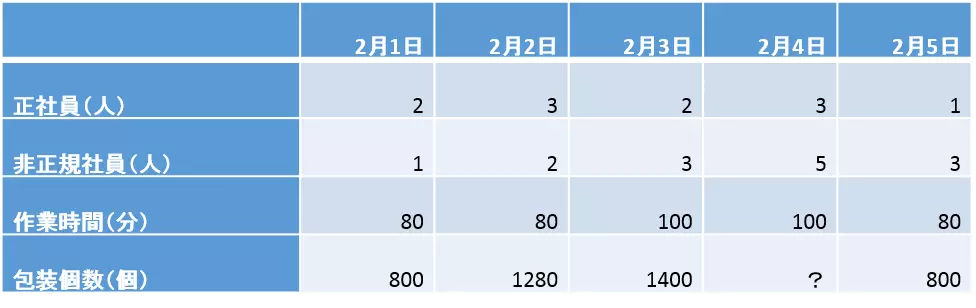

表の空欄推測は素早くデータを読み取る

以下の表は各日程における包装作業にかかった時間と個数についての表である。?に推測される数字は?

- 1. 1800

- 2. 1900

- 3. 2000

- 4. 2100

- 5. 2200

解答: 5

2月1日と2月5日を比べると正社員1人分と非正規社員2人分の仕事量は同じことがわかる。正社員を非正規社員に換算すると2月1日から順に5,8,7,11,5となる。これに作業時間をかけ、さらに2をかけると包装個数になる。したがって、11×100×2=2200

表の空欄推測は玉手箱の中でも特に苦戦しやすい問題です。表の空欄を推測する問題では、表全体に多くの情報が含まれていても、正解に必要な情報はごく一部であることが多く、空欄と関係の深い項目を素早く見つける力が重要です。

代表的な解き方としては、空欄の項目を小さい順に並べ、その順序と一致する別の項目を探すという手法があります。こうした対応関係に気づくことで、規則性が見えてきます。

また、表内には計算しやすいキリのいい数字が用意されていることも多く、そうした数値を活用することで効率的に法則を見つけられます。特に、数字の下3〜4桁が一致しているパターンに注目するのが効果的です。

英語問題で高得点を獲得するコツと例題

論理的読解は選択肢の理解と設問先読みがカギ

Read the text and choose the best description for each of the question that follow.

- A:The statement is patently TRUE or follows logically, given the information or opinions contained in the passage.

- B:The statement is patently UNTRUE or the opposite follows logically, given the information or opinions contained in the passage.

- C:You CANNOT SAY whether the statement is true or untrue, or follows logically, without further information.

- 問1: Lots of new industrial products were displayed at the St.Louis Exposition.

- 問2: The ice cream seller sold waffles instead of ice cream.

- 問3: The ice cream cones were made out of waffles.

- 問1: C

本文では万国博覧会の陳列内容については触れられていないため、正誤の判断はできません。

- 問2: B

アイスクリームの代わりにワッフルを売ったのではなく、ワッフルを丸めて作ったコーンにアイスクリームを入れて売ったため、設問文は間違いです。

- 問3: A

アイスクリームコーンはワッフルを丸めて作られたため、設問文は正しいです。

英語の論理的読解は、まず選択肢A〜Cの意味を事前に理解しておきましょう。選択肢は毎回固定なので、一つ一つ確認する必要はありません。Aは「設問が論理的に正しい」、Bは「設問が論理的に誤っている」、Cは「本文だけでは判断できない」と覚えておきましょう。

次に、設問文を先に読む癖をつけることです。論理的読解では、1つの長文にかけられる時間が限られているため、先に設問文を読んで重要なポイントを押さえ、本文を効率的に読むことが重要です。

長文読解は段落ごとの要点整理をする

次の文章を読み、続く設問の解答を5つの選択肢の中から1つ選びなさい。

Coral reefs, often called the ""rainforests of the sea,"" are experiencing unprecedented challenges due to climate change and human activities. These complex marine ecosystems cover less than 1% of the ocean floor but support approximately 25% of all marine species. Rising ocean temperatures and increased ocean acidification are causing widespread coral bleaching, a process where corals expel the symbiotic algae living in their tissues, turning them white and potentially leading to their death.

Recent scientific research has revealed innovative approaches to coral reef restoration. Some marine biologists are experimenting with ""coral gardening"" techniques, where fragments of resilient coral species are carefully grown in nurseries and then transplanted to damaged reef areas. Advanced genetic studies have identified certain coral species that demonstrate higher resistance to temperature changes and can potentially help regenerate marine ecosystems.

The economic and ecological implications of coral reef destruction are massive. These ecosystems provide critical habitat for marine life, protect coastlines from erosion, and support the livelihoods of millions of people in coastal communities who depend on fishing and tourism. Conservation efforts are now focusing on both immediate protection strategies and long-term sustainable management approaches.

【設問1】

What percentage of marine species do coral reefs support?

- 【選択肢】

- A: Less than 1%

- B: Approximately 10%

- C: Approximately 25%

- D: Approximately 50%

E: Approximately 75%

【設問2】

What is "coral bleaching"?【選択肢】

A: A method of cleaning coral

B: A process where corals expel symbiotic algae

C: A new type of marine conservation

D: A technique for growing coral

E: A method of genetic modification

【設問3】

What are marine biologists doing to address coral reef challenges?【選択肢】

A: Completely stopping ocean temperature rise

B: Experimenting with coral gardening techniques

C: Eliminating all human activities near reefs

D: Creating artificial reefs everywhere

E: Stopping all fishing activities

【設問1】

解答: C

設問文の意味は、「サンゴ礁は海洋種の何パーセントをサポートしていますか?」 本文の最初の段落に、サンゴ礁は海洋床の1%未満を占めるが、海洋種の約25%をサポートしていると明確に述べられている。正解は「Approximately 25%(約25%)」。

【設問2】

解答: B

設問文の意味は、「サンゴ白化現象とは何ですか?」 本文の最初の段落で、サンゴ白化は共生藻を排出するプロセスであり、サンゴを白くし、最終的に死に至る可能性があると説明されている。正解は「A process where corals expel symbiotic algae(サンゴが共生藻を排出するプロセス)」。

【設問3】

解答: B

設問文の意味は、「海洋生物学者はサンゴ礁の課題にどう対処していますか?」。 本文の第2段落に、研究者が「サンゴ栽培」技術を用いて、耐性のあるサンゴ種の断片を育て、損傷したreef領域に移植する実験を行っていることが述べられている。正解は「Experimenting with coral gardening techniques(サンゴ栽培技術を実験している)」。

長文読解では、段落ごとに要点を整理しながら読むことが大切です。いきなり全体を理解しようとするよりも、1段落ずつ内容を確認していく方が効率的です。各段落で「何が言いたいのか」「どんな情報があるのか」を意識して読んでみましょう。

特に、段落の最初と最後の文は要点が集まりやすいので、しっかり押さえておくと理解が深まります。段落ごとのポイントを頭の中で整理しておけば、設問に答えるときも該当箇所をすぐに探せます。

文章が長くても、細かく区切って読めば無理なく理解できます。小さなまとまりを意識して読み進めるのが、長文読解をスムーズに進めるコツです。

玉手箱を突破するための勉強法

- ・ 参考書を徹底して解く

- ・ 隙間時間はアプリを有効活用

- ・ 苦手分野を徹底的に解説する

- ・ 模擬試験で試験時間を体感

参考書を徹底して解く

玉手箱対策では、まず出題形式に慣れることが重要です。1冊の参考書を繰り返し解くことで、問題のパターンや出題傾向が自然と身につきます。

「これが本当のWeテストだ!」では言語・計数・英語の各分野が網羅されており、実際の出題形式に近い問題が多数収録されています。性格監査やC-GAB対策も含まれているため、玉手箱の対策はこの1冊で完璧です。解説も丁寧なので、間違えた問題をしっかり復習しながら理解を深めることができます。

1冊を完璧に仕上げることで、どんなパターンが出ても落ち着いて対応できる力がつきます。量よりも「質と反復」を意識しましょう。

隙間時間はアプリを有効活用

就活中は忙しく、まとまった勉強時間が取れないことも多いでしょう。そんなときに役立つのが対策アプリです。

特に、苦戦しやすい計数対策には「玉手箱対策計数」というアプリがおすすめです。市販の対策本の約2倍の問題数を収録しながら、価格はわずか800円と非常にコストパフォーマンスに優れています。試験本番に近い形式で練習できるため、実践的な対策が可能です。

アプリを使うことで自然とスピード感が養われ、本番の制限時間にも強くなれます。スキマ時間の積み重ねが、大きな得点差を生むポイントです。

.webp)

苦手分野を徹底的に対策する

玉手箱で点数を伸ばすには、得意分野を伸ばすこと以上に「苦手分野の克服」が重要です。例えば、計数問題が苦手な人は、ただ練習問題を解くだけでなく、公式の意味を理解し、計算の手順を一つずつ整理しながら考えるようにしましょう。

言語問題が苦手なら、まずは短い文章の要約から始めて読解力を鍛えるのが有効です。苦手を放置していると、その問題に苦戦して残り時間が短くなり、それ以降の問題に影響が出てしまうため全体の評価を大きく下げる原因になります。

自分の弱点を明確にし、時間をかけて集中的に対策することが、最短で合格ラインに届くためのコツです。

模擬試験で試験時間を体感

どれだけ問題を解いても、時間制限のプレッシャーに慣れていないと本番では実力を発揮できません。そこで有効なのが模擬試験です。参考書やアプリに収録されている模擬テストモードや、Web上で提供されている無料の玉手箱模試を活用しましょう。

制限時間を設定し、本番と同じ環境で解くことで、時間配分の感覚が身につきます。特に、焦りやすい人や初見の問題に弱い人は、模試を何度か経験することで安定した実力が発揮できるようになります。試験慣れは、対策の仕上げに欠かせません。

また、本命ではない企業にエントリーし、練習として実際の玉手箱を受検するのもひとつの手です。エントリーシートがなくても玉手箱を受けられる企業があるので、そちらは下記の記事を参考にしてください。

玉手箱はコツを掴んで効率的に突破しよう!

玉手箱は、単なる学力テストではなく「慣れ」と「戦略」がものを言う試験です。限られた時間の中で正確に解くには、各分野ごとの特性を理解し、効率よく解答する力が求められます。

最初は難しく感じるかもしれませんが、形式に慣れればスピードも精度も確実に上がっていきます。大切なのは、闇雲に問題を解くのではなく、自分の苦手や弱点に向き合い、対策を重ねることです。

参考書やアプリを活用して日々の中で少しずつ対策を積み重ねていけば、本番で力を発揮できるはずです。しっかりと準備して、玉手箱の得点を上げていきましょう。

.webp)

.webp)