「玉手箱ってこんなに難しいの?」と感じている就活生は多いはずです。実際、制限時間の短さや問題形式の独特さから、十分な実力があっても得点しづらいのが玉手箱です。

本記事では、玉手箱で就活生がつまずきやすいポイントを分野別に整理し、具体的な対策法を紹介します。しっかり準備して、本番での得点力を高めましょう。

玉手箱が難しいと言われている理由3選

問題数に対して制限時間が短い

玉手箱が難しいと言われる理由のひとつが、問題数が多いにも関わらず制限時間が短いことです。各設問にかけられる時間が限られており、1問あたり30秒〜1分以内で解かなければいけないため、落ち着いて考える余裕がほとんどありません。

そのため、焦ってしまい実力を発揮できない受検者も多いです。素早く解答する力が求められるため、時間をそれだけ上手に使えるかが試される試験といえます。

特に初めて受ける人にとっては、この時間的プレッシャーが大きな壁となります。ほとんどの人が時間が足りなかったという感想を持つでしょう。

.webp)

企業によって難易度が変わる

玉手箱の問題はSPIのような統一形式ではなく、企業ごとに内容や難易度がカスタマイズされるという特徴があります。

例えば、同じ「計数」でも、ある企業では比較的容易な四則演算中心であるのに対し、別の企業では複雑な表の読み取りや推論問題が出題されることがあります。このため、一度対策をしたからといってすべての玉手箱に対応できるわけではありません。

このように、出題内容や組み合わせは企業によって異なり、対策がしにくいため難易度が高いと言われています。受検する企業ごとに出題傾向をリサーチし、それに合わせた対策をすることが、合格への近道となります。

形式に慣れていない

玉手箱には他の適性検査とは異なる独自の出題形式が多く、初めて受けると戸惑いやすいです。内容そのものが難しいというよりも、形式に慣れていないことが原因で、時間内に解き終わらなかったり、実力を発揮できなかったりするケースが多く見られます。

逆に言えば、問題を繰り返し解いて形式に慣れることで得点は大きく向上するため、初見で挑むのではなく、事前の対策が重要です。玉手箱は形式に慣れているかどうかが結果を左右する試験と言えます。

.webp)

玉手箱が難しいと感じる原因3選

- ・ 緊張しやすい

- ・ 考えるのに時間がかかる

- ・ 対策が十分にできていない

緊張しやすい性格

玉手箱は時間制限が厳しく、試験独特の緊張感も加わるため、もともと緊張しやすい性格の人には特に難しく感じるでしょう。本番になると焦りが出て、普段はできるような問題でも手が止まってしまったり、読み間違いやケアレスミスをしてしまうことが考えられます。

緊張を完全になくすのは難しいですが、模擬試験で場数を踏んだり、試験前のルーティンを決めるなど、自分なりのリラックス方法を持つことが対策として有効です。

緊張しやすい人は事前の対策をしっかりと行っておくことで、自信を持って挑めるようにしましょう。

考えるのに時間がかかる

じっくり考えてから答えを出すタイプの人は、玉手箱のようなスピード重視の試験形式に苦手意識を持ちやすいです。普段の思考のペースでは時間が足りず、途中で焦ってしまうことも多くなります。

落ち着いて取り組む姿勢は大切ですが、試験では一定のスピードが求められるため、思考を効率化する意識が必要です。情報を素早く捉える練習や、ある程度で見切りをつけるなどの工夫を取り入れることで克服できます。

解答速度を上げるには、問題の形式や解き方に慣れることが必要です。考えるのに時間がかかるという人は、とにかく演習を繰り返して問題に慣れるようにしましょう。

対策が十分にできていない

時間が足りずに玉手箱対策が不十分な状態で臨むと、思っている以上に悪い結果が出やすいです。時間制限が厳しいため、本来は半分程度解けるような学力があっても、さらに低い得点になってしまうことがあります。

玉手箱の問題に高度な知識は必要ありませんが、十分な期間の対策をしていなければ高得点を取ることは難しいでしょう。

「落ち着いて考えれば解ける」という状態は、玉手箱では通用しません。「解き方がすぐにわかる」レベルまで仕上げる必要があります。

難しいと言われるポイントと例題【分野別】

言語問題は読解スピードを上げる

次の文章を読み、設問文1つ1つについてA・B・Cのいずれに当てはまるか答えなさい。

深海は地球上で最も過酷な環境の一つであり、高い水圧、低温、そして光が届かない暗闇の中で、驚くべき生命が存在している。深海生物は、極限環境に適応するための特殊な生理機能や生態を持っている。例えば、マリアナ海溝の深度約11,000メートルに生息するハダカカメノテは、通常の生物では考えられない高い水圧に耐えられる特殊なタンパク質を持っている。

深海生物の多くは、光合成ができないため、化学合成細菌に依存している。深海の熱水噴出孔周辺では、硫化水素や二酸化炭素などの無機物質を利用する化学合成細菌が、生態系の基盤を形成している。これらの細菌は、周囲の極限環境で生きる他の生物に栄養を供給し、複雑な食物連鎖を支えているのである。水深2,000メートル以深の深海域では、捕食者と被食者の関係が陸上や浅海域とは大きく異なる生態系が形成されている。

近年の深海探査技術の発展により、これまで知られていなかった新種の生物が次々と発見されている。自律型海中ロボット(AUV)や有人潜水艇の進歩は、人類が深海の生態系を理解する上で大きなブレイクスルーとなっている。科学者たちは、深海生物の遺伝子解析や生態調査を通じて、地球上の生命の多様性と適応力の驚くべき可能性を明らかにしつつある。

【選択肢(共通)】

A: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。

B: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。

C: 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。

【設問】

(1)深海生物の生態系は、光合成を主な栄養源としている。

(2)深海探査技術の発展は、未知の深海生物の発見に大きく貢献している。

(3)深海生物の遺伝子解析により、地球外生命の存在可能性について新たな知見が得られている。

(4)深海の熱水噴出孔周辺の生態系は、無機物質を利用する化学合成細菌によって支えられている。

(1)解答: B

本文の第2段落で、「深海生物の多くは、光合成ができないため、化学合成細菌に依存している」と述べられており、深海生態系が光合成を主な栄養源としているというのは明らかに間違いである。設問文は間違い。

(2)解答: A

第3段落で、「近年の深海探査技術の発展により、これまで知られていなかった新種の生物が次々と発見されている」と明確に述べられており、深海探査技術が未知の深海生物の発見に大きく貢献していることが示されている。設問文は正しい。

(3)解答: C

本文の第3段落では、深海生物の遺伝子解析について「地球上の生命の多様性と適応力の驚くべき可能性を明らかにしつつある」と述べられているが、地球外生命の存在可能性については何ら言及されていない。設問文の正誤は判断できない。

(4)解答: A

第2段落で、「深海の熱水噴出孔周辺では、硫化水素や二酸化炭素などの無機物質を利用する化学合成細菌が、生態系の基盤を形成している」と述べられており、設問文は正しい。

言語問題は1問にかけられる時間が短く、長文を素早く読んで理解する力が必要不可欠です。どの出題パターンであったとしても1問を30秒~1分程度で解かなければならないため、速読力と読解力がなければ時間内に問題を解くのはかなり厳しいでしょう。

速読力と読解力は、本やニュースなどを日常的に読むことで自然と身につくものです。短時間の勉強で伸びるものではないため、とにかく文章に触れることを習慣化してみましょう。

計数問題の表の空欄推測を要対策

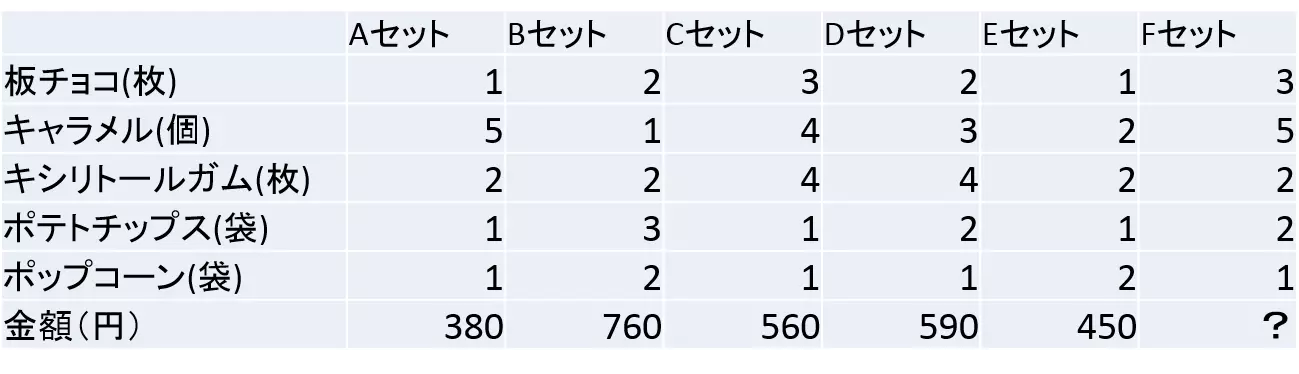

以下はスーパーのお菓子セットを作った際の金額表である。?に推測される値は?

- 1. 640

- 2. 650

- 3. 660

- 4. 670

- 5. 680

AセットBセットCセットを全部合わせたものをXセットとする。DセットEセットFセットを全部合わせたものをYセットとする。XセットとYセットは同じ内訳になるので合計金額も等しいと推測できる。よって1700=1040+?より?=660となる。

非言語分野では特に表の空欄推測の問題が難しいと言われ、苦戦する人が多いです。表全体の情報を把握し、解き方の方針を立て、さらに計算まで行う必要があります。

表の空欄推測では、全ての項目を見る必要はなく、空欄と関係のある項目を素早く見つけ出すことが重要です。また、表には法則を見つけやすくするために、キリの良い数字が意図的に使われていることがあります。計算しやすい数値や目立つパターンを見逃さないようにしましょう。

こうした視点を意識して練習すれば、表問題の解答スピードを大きく上げることができるはずです。

.webp)

英語問題は読解スピードと語彙力が求められる

次の文章を読み、続く設問の解答を5つの選択肢の中から1つ選びなさい。

The concept of ""slow living"" has emerged as a powerful countermovement to the fast-paced, hyper-connected modern lifestyle. Originating in Europe during the late 1980s, this philosophy encourages individuals to consciously slow down and appreciate life's simple moments. Unlike traditional time management approaches, slow living is not about productivity, but about quality of experience and mindful engagement with daily activities.

Proponents argue that constant digital connectivity and rapid technological changes have fragmented human attention and increased stress levels. By deliberately choosing to do fewer things, but doing them with more depth and intention, practitioners of slow living seek to reclaim their time and mental well-being. This might involve preparing home-cooked meals, spending time in nature, reading physical books, or engaging in meaningful conversations without digital interruptions.

The movement has gained particular traction in countries like Italy, where the ""Slow Food"" philosophy originated, emphasizing local food production, traditional cooking methods, and community connections. From urban professionals to rural communities, people are increasingly questioning the value of constant busyness and seeking more balanced, intentional lifestyles.

【設問1】

Where did the "slow living" concept originally emerge?

- 【選択肢】

- A: The United States

- B: Japan

- C: Italy

- D: Europe in the late 1980s

E: Australia

【設問2】

What is the primary goal of slow living according to the text?【選択肢】

A: Increasing productivity

B: Improving digital connectivity

C: Appreciating life's simple moments

D: Gaining more technological skills

E: Reducing work hours

【設問3】

How do practitioners of slow living typically approach daily activities?【選択肢】

A: By multitasking extensively

B: By doing fewer things with more depth and intention

C: By increasing digital connectivity

D: By working longer hours

E: By avoiding social interactions

【設問1】

解答: D

設問文の意味は、「『スロー・リビング』の概念は最初どこで生まれましたか?」 本文の最初の段落に、この概念は「1980年代後半のヨーロッパ」で生まれたと明確に述べられている。正解は「Europe in the late 1980s(1980年代後半のヨーロッパ)」。

【設問2】

解答: C

設問文の意味は、「本文によると、スロー・リビングの主な目的は何ですか?」 本文では、この哲学が生活の簡単な瞬間を appreciateし、経験の質に焦点を当てることが強調されている。正解は「Appreciating life's simple moments(生活の簡単な瞬間を appreciate する)」。

【設問3】

解答: B

設問文の意味は、「スロー・リビングの実践者は、日常の活動をどのように行いますか?」 本文の第2段落に、「fewer things, but doing them with more depth and intention」(より少ないことを、より深さと意図を持って行う)というアプローチが述べられている。正解は「By doing fewer things with more depth and intention(より少ないことを、より深さと意図を持って行う)」。

上記は長文読解の例題です。英語問題では、論理的読解か長文読解のどちらかが出題されます。特に、長文読解では文章の内容だけでなく設問と選択肢の意味も正確に理解する必要があり、論理的読解より難易度が高いとされています。

ただし、英文自体の難しさはそれほど高くなく、中学〜高校レベルの単語や文法を押さえていれば十分対応可能です。難しさの本質は、厳しい時間設定にあります。長文読解では、全24問を10分以内で解く必要があり、1問にかけられる時間は約25秒と非常に短いです。

英語問題では、演習を積んでパターンごとの解き方を自分なりに掴むことが重要です。論理的読解では解答の選択肢の内容が固定となっており、「正しい」「誤っている」「どちらとも言えない」の3択であるため、選択肢を読む必要はありません。一方、長文読解は問題によって出題される設問の内容が異なりますが、段落ごとに読み解くなどある程度の解答パターンが存在します。

英語問題はパターンの把握と基礎力、問題を早く読むことを中心に対策しましょう。

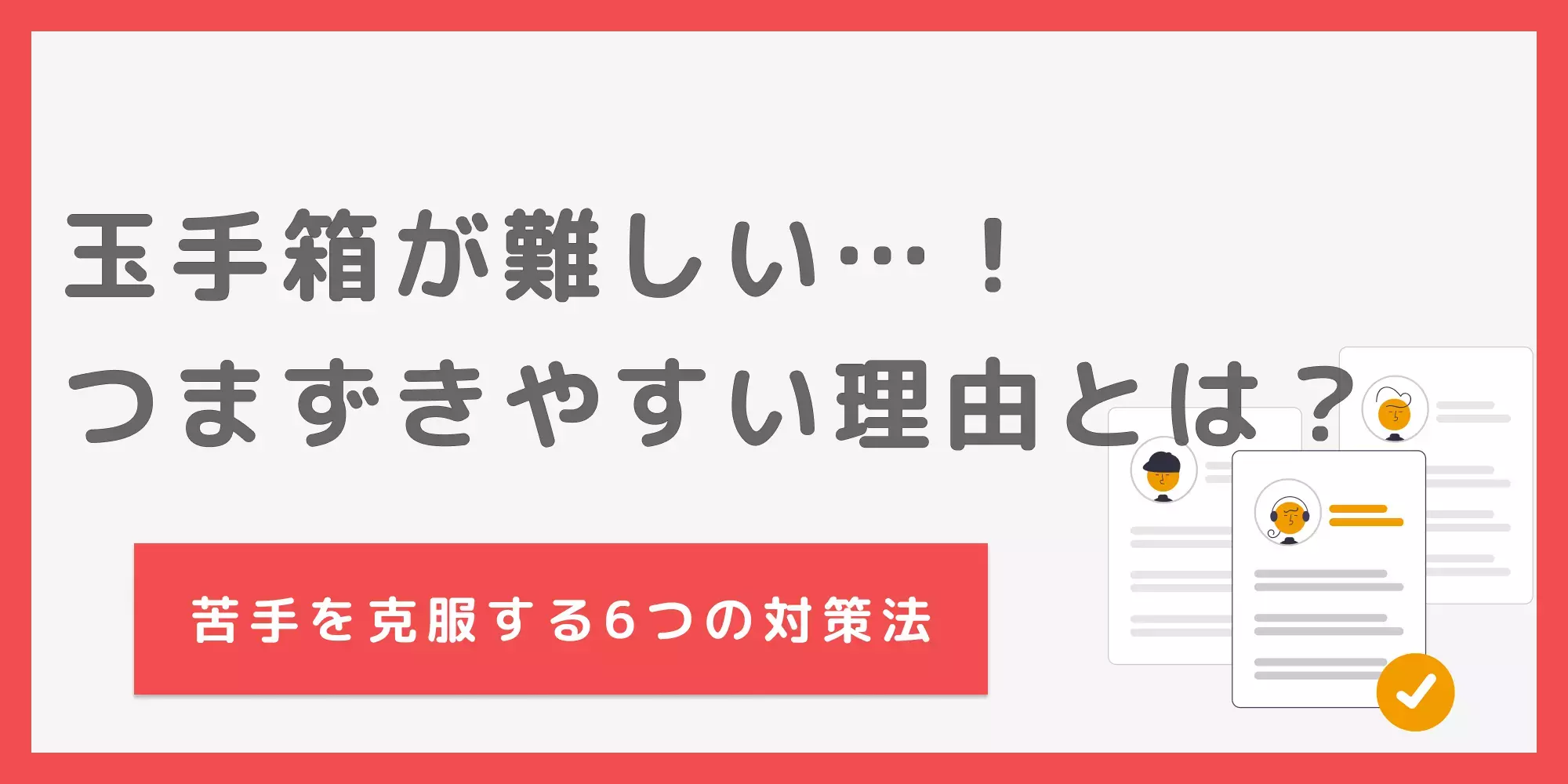

性格検査は素直さと一貫性を重視

性格検査では、素直さと一貫性が特に重視されます。見栄を張って自分を良く見せようとしても、回答に矛盾が生じれば「信頼性が低い」と判断される可能性があります。

また、仮に検査をごまかせたとしても、後の面接でその人物像と一致しない言動があれば、すぐにボロが出てしまいます。企業は完璧な性格を求めているのではなく、自分自身をきちんと理解し、安定した価値観を持っている人を評価します。

背伸びせず、等身大の自分で一貫した回答を心がけることが、信頼される第一歩です。

難しいと言われる玉手箱の対策法

- ・ 玉手箱に適した電卓を探す

- ・ 出題パターンを把握する

- ・ 問題集をひたすら解く

- ・ 苦手科目を反復練習する

- ・ 対策アプリやWebサイトも活用する

- ・ YouTubeで解き方のコツを学ぶ

玉手箱に適した電卓を探す

従来型の玉手箱を受検する場合、電卓の使用が可能です。四則暗算などでは素早く計算をしなければなりません。

カッコを使った計算ができたり、分数計算に対応しているなど、玉手箱の問題に合った電卓がおすすめです。

また、新しい電卓は使い慣れるのにも時間がかかるため、なるべく早くから使い始めておきましょう。練習段階から電卓を使うようにしておけば、本番でも効果的に活用できます。

出題パターンを把握する

玉手箱では、言語・計数・英語の3分野から、それぞれ問題が1種類ずつ出題されます。例えば、計数で「四則逆算」が選ばれた場合、それ以外の問題が出ることはありません。

そのため、苦手な種類の問題が出た場合、得点を大きく損なう可能性が高いです。どの問題が出ても対応できるように、苦手を残さず幅広く対策することが重要です。

玉手箱は毎回似た形式で出題されることが多いため、過去の問題傾向や模擬問題を通じて、出題スタイルに慣れておくことが効果的です。形式に慣れていれば、問題の内容理解に集中でき、結果として正確さとスピードの両方を高めることに繋がります。

問題集をひたすら解く

最も効果的な対策は、1つの問題集を繰り返し解くことです。何冊も併用するよりは、1冊を最後まで網羅する方が効率的に学習できます。

最初は時間を気にせず解いて、慣れてきたら制限時間を設けて取り組むのがおすすめです。間違えた問題はその都度見直し、自分の弱点を把握して対策を立てましょう。対策本を使うことで短期間でも集中的に取り組めば効果は出やすく、スピードと正確さの両方が鍛えられます。

問題集を選ぶ際は、SPIなど他の適性検査のものと間違えないように注意しましょう。形式が全く異なるため、他の適性検査の問題集では代用できません。

苦手科目を反復練習する

玉手箱では、「計数のかわりに言語で高得点を取る」といった点の取り方はあまり評価されません。仮に合計点が高くても、科目ごとの得点に大きな偏りがあるとマイナスの評価に繋がります。

苦手科目を他の科目で補おうとはせず、しっかり苦手と向き合うことが必要です。難易度は決して高くないので、繰り返し解いていくうちに必ず克服することができます。

全体でまんべんなく点を取ることを目標に学習を進めましょう。

対策アプリやWebサイトも併用する

近年では、玉手箱の対策ができるアプリやWebサイトが多数存在しており、スキマ時間に効率よく学習する手段として活用されています。通学や移動中などのちょっとした時間を使って問題演習ができるのは、忙しい就活生にとって大きなメリットです。

自動で採点や解説をしてくれるツールも多く、自分の苦手傾向を把握するのにも役立ちます。紙の問題集だけでなく、デジタルツールを組み合わせることで学習効率が上がり、継続もしやすくなるはずです。

.webp)

YouTubeで解き方のコツを学ぶ

玉手箱の対策として、YouTubeも有効な学習ツールのひとつです。YouTubeで「玉手箱 解き方」「玉手箱対策」「玉手箱 言語」などと検索すると、実際に問題を解きながら解説してくれるものや、時間配分のコツ、各分野の解法テクニックなどを教えてくれるものまで様々出てきます。

深い学習には向かないものの、対策の一歩目として気軽に確認できるのは大きなメリットです。また、自分が見落としていた考え方やアプローチ方法に気づくきっかけにもなります。

玉手箱は難しいからこそ事前の対策が必須

玉手箱は、その独特な出題形式や厳しい制限時間のため、多くの受検者が難しいと感じる適性検査です。しかし、難しいからこそ事前の対策が何よりも重要です。内容を知らないまま本番に臨むと、実力を十分に発揮できずに終わってしまう可能性が高まります。

出題パターンを知り、苦手分野を把握し、繰り返し練習することで、確実に得点力を伸ばすことが可能です。さらに、アプリや動画などのツールを活用することで、効率よく対策を進めることができます。

玉手箱は、対策をした分だけ点数を伸ばしやすい試験です。しっかり準備を整え、自信を持って本番に臨めるようにしましょう。

.webp)