就活活動において多くの企業で実施されている「玉手箱」。適性検査の中では、SPIに次いで多く活用されており、就活生の30〜40%が受検する可能性があるとも言われています。

そのため、「結果を使い回したい」と思っている就活生も多いのではないでしょうか。玉手箱は受検形式によって結果の使い回しをすることが可能です。

本記事では、結果の使い回しが可能な受検形式の解説から、使い回しの方法、注意点まで徹底解説しています。

またどの企業でも使い回せるような高得点を獲るための対策法も紹介しています。

玉手箱の結果の使い回しはできる?

玉手箱の受検結果は、受検方式によって使い回しの可否が異なります。

テストセンターと呼ばれる試験会場で受検する「C-GAB」、オンライン遠隔監視による自宅受検である「C-GAB plus」で受検した結果は、他の企業の選考でも使用することが可能です。

一方、自宅のパソコンで受検する従来型の結果は、他の企業で使用することができません。

玉手箱の結果は、全て使い回しができるわけではないため、注意が必要です。

また企業によっては、受検形式を選択できる場合もあります。各形式の特徴を把握し、結果の使い回しの可否も考慮しましょう。

C-GABとC-GAB plusは使い回しが可能

対面・オンラインを問わず試験監督による監視が行われるC-GABおよびC-GAB plusでは、試験結果の使い回しが可能です。これは、厳格な監視体制や本人確認の徹底によって、不正行為のリスクが低く抑えられているためです。

また、C-GABとC-GAB plusの間でも結果を使い回すことができます。

例えば、「C-GAB」のみを受検した経験がある人が、「C-GAB plus」の受検を求められた場合でも、その結果を流用することが可能です。

両者は受検場所こそ異なりますが、試験環境(監視あり)や出題内容に差がないため、使い回しが認められています。

.webp)

従来型は使い回しが不可能

従来型は結果の使い回しができません。どこからでも受検できるとともに、監視の目が無く、替え玉受検やカンニングが簡単にできてしまうためです。

従来型で受検した玉手箱を使い回せると誤解すると、締め切りに間に合わず、選考を辞退することにつながります。貴重なチャンスを逃さないためにも、受検の形式によって使い回しの可否があることを覚えておきましょう。

結果を使い回す時に注意すべきこと

試験の形式が同じかどうか

異なる企業から玉手箱の受検を求められた場合、最初に確認すべきは試験の形式です。玉手箱の受検経験があったとしても、形式が違えば使い回しは不可能です。

たとえば、従来型しか受検したことがない場合に、C-GABやC-GAB plusの受検を求められた場合は、過去の結果を使い回すことはできません。そのため、新たにC-GABまたはC-GAB plusを受検し直す必要があります。

使い回しの可否については、受検ページに「前回結果を送信」という表示があるかどうかで判断できます。

試験の形式については時間が経つと記憶が曖昧になっていることも多いので、早めに確認しておきましょう。

点数を確認することができない

玉手箱など、就活で行われるWebテストでは、受検後に得点や合否が開示されないことが一般的です。そのため、結果を他の企業で使い回すかどうかの判断は、受検者自身の手応えに頼ることになります。

例えば、試験時間に余裕があった、難易度の高い問題にも対応できた、または難関企業の選考を通過したといった経験がある場合は、高得点を取得できた可能性が高いでしょう。このような場合は結果を使い回すのがおすすめです。

また、就活の早い段階からWebテストを複数回受検することで、問題パターンに慣れ、解答スピードや正確性が向上します。自身の手応えを判断する材料も増えるため、早めの準備と行動を心がけましょう。

有効期限は1年以内

使い回しができるC-GAB・C-GAB plusの試験結果は、1年以内に受検したもののみです。1年以上就職活動を継続している場合、有効期限に注意しましょう。

有効期限はログイン後にマイページで確認することができます。事前の確認を怠らず、就職活動中に期限が切れる場合は新しい試験への対策を早急に進めましょう。

最新(1つ前)の結果しか使い回すことができない

使い回しが可能なのは、最新の結果のみです。何度も受検した上で遡ってベストの結果を使い回すことはできません。そのため、結果を使い回すのか、新しく受検し直すのかは重要な選択になります。

点数が公開されないため、結果を使い回しするかの判断に困りますが、特にインターンシップ選考など、就職活動の初期段階では積極的に受検し直すことをおすすめします。

Webテストに慣れるだけでなく、複数の企業に提出した際の合否や通過状況から、自分のおおよその得点を把握する手がかりにもなるためです。

玉手箱で高得点を獲るための対策出題パターンに慣れる

| 科目 | 出題形式 | 制限時間 |

| 計数 | 四則逆算 | 11秒/問 |

| 図表の読み取り | 30秒/問 | |

| 表の空欄の推測 | 1分/問 | |

| 言語 | 論理的読解(GAB形式) | 28秒/問 |

| 趣旨判定(IMAGES形式) | 18秒/問 | |

| 趣旨把握 | 1.2分/問 | |

| 英語 | 論理的読解(GAB形式) | 25秒/問 |

| 長文読解(IMAGES形式) | 25秒/問 |

玉手箱は難易度が高く、時間制限も厳しいことで知られています。そのため、問題の出題パターンに慣れ、問題文を読む時間をできるだけ減らすことが大切です。

また、表内に記載のある「IMAGES形式」とは、玉手箱よりも時間が短く、問題の種類が絞られている、簡易版玉手箱です。受検するまで形式は分からないため、対策が必要です。

玉手箱は問題の出題内容が決まっており、計数・言語では3種類ずつ、英語では2種類が出題されます。そのため、問題集を解けば十分に把握できるため、スムーズに解けるように対策しておきましょう。

時間を測って演習する

玉手箱の制限時間は全体的にとても短くなっています。じっくり考えて答えを導き出すよりも、素早く正確に答えることが求められます。

そのため、演習の段階からしっかり時間を測りましょう。焦っていると、問題文の読み間違いがあったり計算ミスが増えたりと、新しい課題点が多く出てくることもあります。

玉手箱に限らずWebテストの対策は早めの開始で慣れておくことが高得点のカギです。

問題集を完璧にする

問題集は何冊も使わず、1冊を完璧にするようにしましょう。玉手箱の出題パターンはある程度決まっており、1冊でも十分に対策可能です。

苦手な分野や内容は何度も繰り返し演習し、克服しましょう。出題される問題のパターンがもともと少ない玉手箱では、苦手部分に点数が大きく左右され、得意な分野・内容を活かすことが難しくなってしまいます。

また、数字や設定が変わるとしても、基本的な考え方や解き方は同じ問題が多く出題されます。問題集を解き終わったら、自分なりに問題を分類して解法をまとめ、同じような問題が出てきた時に対応できるようにしておきます。

アプリで模擬試験を受ける

問題演習をある程度積んだら、模擬試験を受けます。3科目を通して問題を解くことで、全体の流れや時間配分を掴みます。また、アプリが自動で採点してくれる機能もあるため、自分の大体の点数を把握できます。

さらに、オンラインの画面上での受検に慣れることができるのも大きな利点です。紙とは違い、メモや計算をしにくく、ミスが起きやすいため注意しましょう。

玉手箱の対策問題集

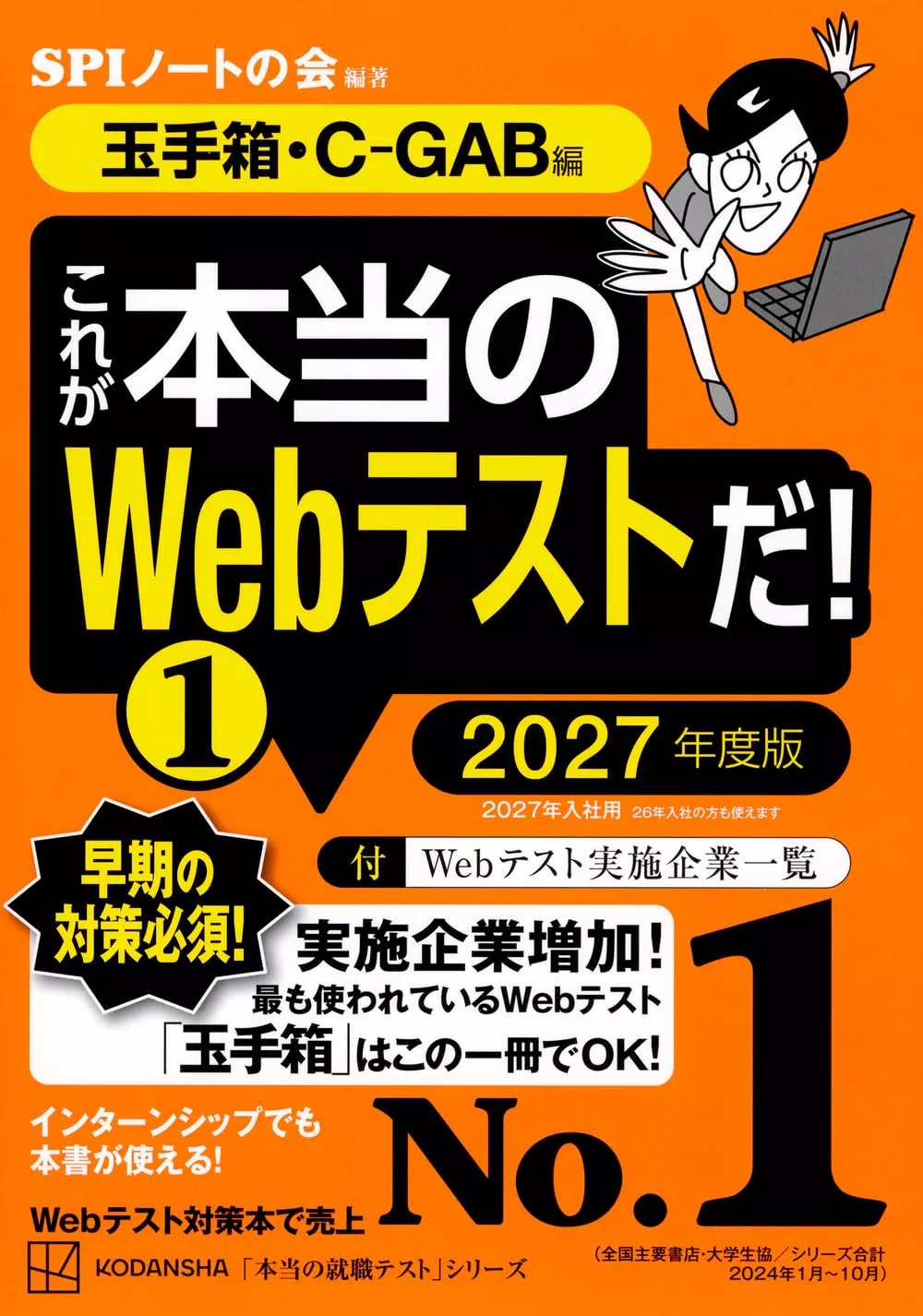

【玉手箱の基礎】これが本当のWebテストだ!2027年度版

言語・計数・英語・性格の各科目だけでなく、それぞれの出題内容に対応しているのがこのテキストです。各形式の攻略方法についても丁寧に解説しており、キャラクターと一緒に玉手箱について学ぶことができます。

また、見開きで完結する形で問題と解答を掲載しているため、問題を解いたらすぐに正しい解法を確認することができます。

毎日継続しやすい構成で基本を押さえたい方におすすめです。

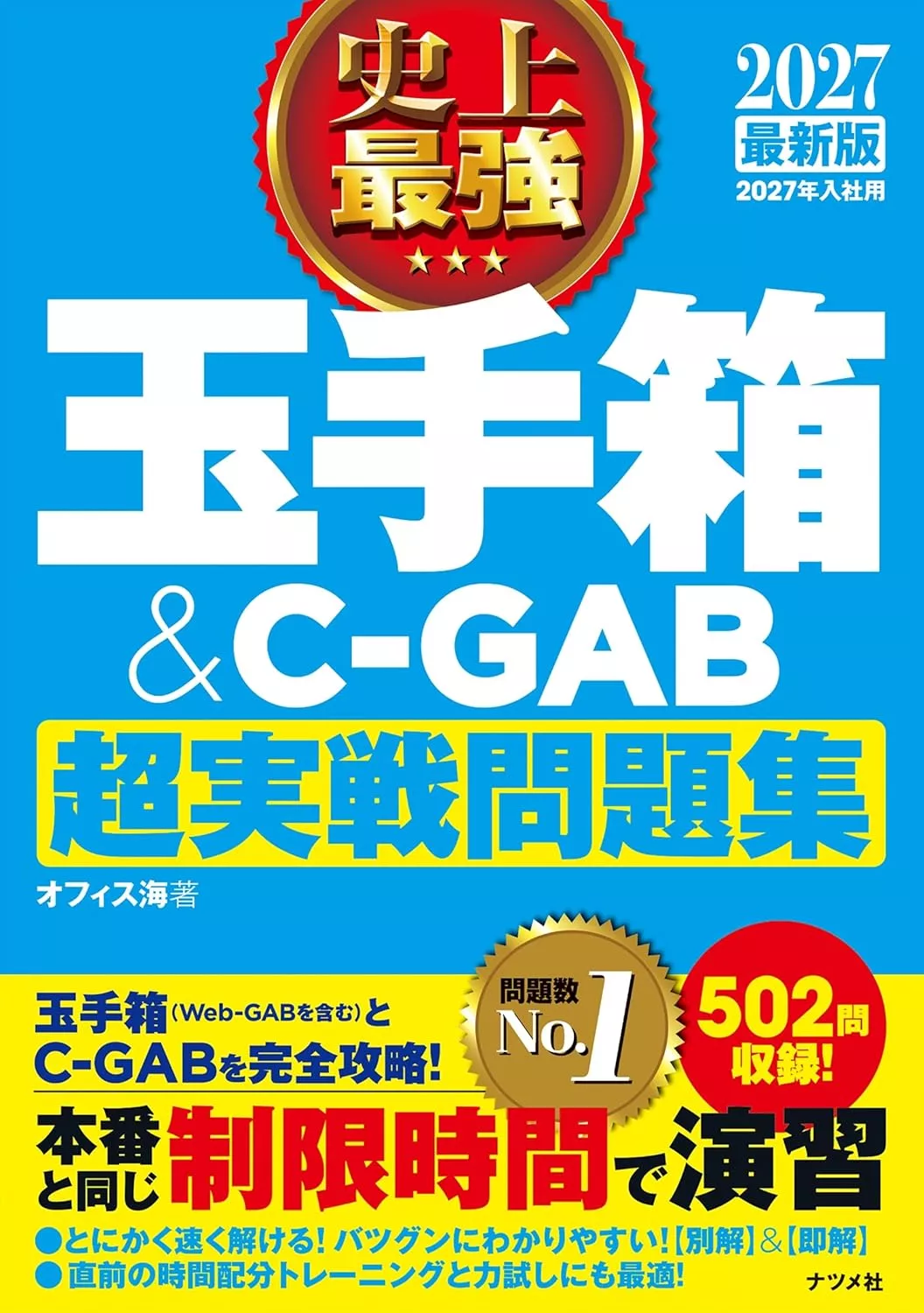

【問題演習】2027最新版史上最強玉手箱&C-GAB超実戦問題集

問題数が第1位とあるように、実際に問題を解きながらパターンに慣れたいというニーズに応えるのがこの問題集です。

「青本」と呼ばれることも多く、就活生に長年人気を誇っています。また、最後に模擬テストも掲載しており、1冊を通した出来も確認できるようになっています。

シンプルな構成で分かりやすく、様々な種類の解法の把握や問題演習を重視している方におすすめです。

玉手箱の対策ができるアプリ

【スキマ時間を活用】玉手箱 Webテスト 解説付き 就活対策問題集

「玉手箱 Webテスト 解説付き 就活対策問題集」は、スキマ時間に玉手箱の本格的な演習ができ、解答後すぐに解説を見れることが人気のアプリです。

1回5〜10問の出題に絞られているため、スキマ時間を効果的に使うことができます。

また、試験の合格率に照らし合わせた演習の通達度も表示されるため、学習目標を立てる際にも役立ちます。

忙しい毎日の中でも難易度の高い玉手箱対策を進めたいと考えている人におすすめのアプリです。

【実践的な演習】玉手箱対策計数・言語 就活・転職対策アプリ

計数・言語の対策向けに分かれているこれらのアプリでは、本番さながらの出題で問題演習をすることができます。

最初の分野から流れで勉強するもあり、苦手分野を重点的に勉強するもありと、自分に合わせて様々な進め方ができます。また、学習・テスト・データ・設定の4モードを備え、目的に合わせてモードの切り替えが可能です。

紙のテキストで演習を進めるだけでなく、オンラインの画面で問題を解くことに慣れるためにも、制限時間など本番に近い機能が付いたアプリを積極的に活用しましょう。

.webp)

使い回しに関するよくある質問

玉手箱の結果はいつわかる?

企業によっても異なりますが、玉手箱の合否が分かるのは約1週間後です。2週間経っても選考結果が届かない場合は、不合格の可能性が高くなります。

ただし、玉手箱に関して知らされるのは合否のみで、受検した試験の点数は公開されません。企業側が稀に点数を開示する場合以外では、自分の点数を知る機会はありません。

どうしても自分の点数を知りたい場合は、ネット上で取得できる解答集などを使って自己採点をしましょう。出題された問題を覚える必要がありますが、最も正確な点数を推測することができます。

ただし、解答集を見ながらの受検は不正行為です。あくまでも点数を推測するために活用してください。

玉手箱は何割を目標にすべき?

玉手箱は点数が開示されず、各企業の正確な合格ボーダーは分かっていません。しかし、目安としては6割以上で合格だと言われています。

ただし、大手企業や人気業界では8割以上が必要になる場合もあるため、勉強を進める際は8割以上の取得を目指します。

ちなみに、SPIの合格ボーダーは7割ほどと言われており、ここからも玉手箱のレベルの高さが分かります。早めの対策を欠かさず、できるだけ高得点を狙いましょう。

玉手箱の再受検はできる?

同じ企業であっても選考の種類が異なれば、玉手箱を複数回受検することが可能です。ただし、同一の選考フロー内での複数回受検はできません。

例えば、A社のインターンシップ選考で玉手箱を受検していた場合でも、A社の本選考に進む際には、再度玉手箱を受検することができます。 一方で、インターン選考中に一度受けた玉手箱の結果が不本意だった場合でも、その選考内で再受検することはできません。

得点が悪かったら他企業にも影響する?

ある企業で受検した玉手箱の点数が悪かったからと言って、他の企業に影響はありません。そもそも玉手箱など、Webテストのボーダーラインは企業によって異なり、その企業以外に点数は通知されない設定になっています。

そのため、志望企業の選考に向けた練習をするために、他企業のWebテストを受検するのも一つの手です。受検回数やその都度の点数が他企業の選考に影響を与える可能性は低いため、積極的に活用しましょう。

.webp)

玉手箱の結果を効率的に使いまわそう!

玉手箱の結果は、監視のある状態で受検するC-GABとC-GAB plusのみ結果の使い回しが可能です。

対して、自宅で受検する従来型は使い回しができないため注意します。玉手箱の簡易版として制限時間や問題パターンが絞られるIMAGES形式も、使い回しは不可能です。

また、できるだけ良い点数の試験を正しく使い回すために、様々な注意点があります。特に勘違いしやすい試験の種類や有効期限には注意し、結果を送りそびれないようにします。

また、使い回せるのは最新の試験結果のみです。受検し直すかどうかは慎重に判断する必要があります。

Webテストの対策は早めに始めることが最重要です。今回紹介したアプリや問題集を参考に、何度も演習して本番に備えましょう。

.webp)

.webp)