大手企業で多く導入されている適性検査「玉手箱」は、問題自体の難しさや時間制限の厳しさから、他の適性検査よりも難易度が高いと言われています。また、玉手箱を足切り目的で使っている企業も多く、選考通過のためには必ず企業ごとのボーダーラインを超えることが求められます。

本記事では、有名企業における玉手箱のボーダー目安に加え、言語・計数・英語の全3分野のボーダー目安と対策法まで徹底解説しています。

出題される各分野の問題例も掲載しているため、ボーダーラインを意識しながら実際に問題演習してみましょう。

目次

玉手箱のボーダーラインは5〜6割が目安!

玉手箱のボーダーラインは、一般的に5〜6割程度と言われています。ただし、企業ごとの具体的な基準が公表されることはほとんどないため、あくまでも目安として捉えておきましょう。

また、玉手箱は足切りの目的で使われることが多く、学歴によってもボーダーが異なる場合があります。例えば、難関大学の学生にはボーダーがやや低めに設定される一方で、中堅大学の学生には高めに設定されるといった基準を設けている企業もあります。

学歴に自信が無い人は、十分な対策を行い、確実にボーダーラインを超えることを目指しましょう。

SPIよりも玉手箱のボーダーは低い傾向

玉手箱は、SPIと比較して難易度が高いとされています。

一般的に、SPIは中学・高校レベルの基礎的な問題が中心です。一方、玉手箱は中学・高校応用レベルの問題が出題され、中でも論理的思考力を問う問題が多いため、短時間での対応力が求められます。

これらのことから、玉手箱の方が難易度が高いとされており、必然的に玉手箱のボーダーラインはSPIよりも低く設定される傾向にあります。

玉手箱のボーダーラインは一般的に5〜6割程度とされており、企業によっては4〜5割が目安とされることもあります。一方、SPIのボーダーラインは企業によって異なりますが、一般的には6〜7割程度が基準とされています。

大手や人気企業ではボーダーが8割以上になることも

大手企業では、ボーダーラインが8割以上に設定されることもあります。特に大手コンサルティングファームや外資系の金融・証券会社では、ボーダーが9割に達するとも言われており、選考を突破するためには早期からの対策が欠かせません。

玉手箱のボーダーが8〜9割と聞くと、高い基準に感じるかもしれません。しかし、対策をすれば十分に達成できるようになっています。

玉手箱では似たような問題が繰り返し出題されるため、出題パターンに慣れているかどうかが合否の大きなポイントとなります。問題文を読まずともパターンが推測できるまで、繰り返し演習を重ねましょう。

点数に偏りがあると高得点は厳しい

玉手箱で高得点を得るには、全ての出題分野で満遍なく点数を取ることが重要です。難易度の高い玉手箱では、得意分野であっても突出した点数を取ることが難しく、苦手分野での失点が全体の点数に響きやすいからです。

1つでも苦手な出題分野があると、8〜9割の得点を目指すのは厳しいといえます。

全体の合計点だけを意識すると、特定の分野の対策が不十分になりがちです。各分野のボーダーを意識しつつ、苦手分野を重点的に対策することで、効率よくスコアを伸ばしていきましょう。

【企業別】玉手箱のボーダーラインの一覧

| 9割 | Amazon、三菱地所、PwC、アクセンチュア、KPMGコンサルティング、JPモルガン、シティグループ、バンクオブアメリカ・メリルリンチ |

| 8割 | モルガンスタンレー証券、野村アセットマネジメント、ファイザー、任天堂 |

| 7割 | 大和証券、みずほ証券、野村証券、日産、SMBC、日立、島津、KDDI、富士通 |

| 5~6割 | みずほFG、三井住友銀行、北陸銀行、横浜銀行、エステー、日本生命銀行、雪印メグミルク、ローソン、セブン・イレブン・ジャパン、伊藤忠エネクス、NTTファシリティーズ、ビジョン、オムロン、オリックス、第一三共、大正製薬、オリックス生命保険、住友林業、積水ハウス、ハウス食品、日本海運、日立物流、日本製紙、三越伊勢丹、安川電機、ユニ・チャーム、コクヨ、シャープ |

玉手箱を導入している企業には、毎年就活生から高い人気を集めるコンサルティングファーム、証券会社、メーカーなどの大手企業が多く見られます。これらの企業には優秀な学生が数多く集まるため、玉手箱のボーダーも7割以上が目安とされます。

外資系のコンサルティングファームや金融機関は特に競争率が高く、玉手箱では9割前後の得点が求められます。また、こうした企業のインターンシップに参加するためには、大学3年生の4〜6月頃に実施されるインターン選考の段階で高得点を獲得する必要があります。

そのため、大学2年生などの早い段階から問題形式に慣れておき、自分に合った時間配分や解法パターンを見つけておくことが重要です。

.webp)

【言語】ボーダーの目安と対策

ボーダーは高めで高得点が必要

言語分野の得点の目安としては、8割を目指しましょう。

言語分野では、論理的読解(GAB形式)・趣旨判定(IMAGES形式)・趣旨把握から1種類が出題されます。時間制限は厳しいものの、出題される長文や解答の選択肢などの難易度は高くなく、計数や英語に比べて言語分野は高得点が狙いやすいです。

また、設問で問われる内容は、「文章の内容と一致しているかどうかの正誤問題」または「筆者の主張を読み取る問題」の2種類です。出題パターンがほぼ決まっているため、繰り返し問題演習を行うことでコツを掴むことができます。

長文を効率良く読めるようにする

次の文章を読み、設問文1つ1つについてA・B・Cのいずれに当てはまるか答えなさい。

現代社会において、「移動」という概念は大きく変容しつつある。かつて人々の移動は、主に物理的な場所の変更を意味していた。しかし、インターネットの普及により、私たちは物理的な移動を伴わずに、異なる文化や社会と接触できるようになった。この「仮想的な移動」は、従来の移動概念を根本的に覆すものである。

興味深いのは、この仮想的な移動の増加が、実際の物理的な移動にも影響を与えていることだ。たとえば、海外旅行の形態が変化している。以前の旅行者は、現地で初めて異文化に触れ、それを「発見」していった。しかし現在では、インターネットで事前に詳細な情報を得た上で旅行に出かける。そのため、旅行者の多くは「予習済み」の体験を確認するような旅をしている。

一方で、このような仮想的な移動の普及は、新たな問題も生んでいる。情報技術の発達により、私たちは世界中の出来事をリアルタイムで知ることができる。しかし、それは必ずしも深い理解や共感につながっているわけではない。むしろ、安易な理解や偏見を助長する可能性すらある。実際の体験を伴わない知識は、ときとして表面的な理解にとどまってしまうのだ。

- 【選択肢】

- A: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに正しい。

- B: 本文から論理的に考えて、設問文は明らかに間違っている。

- C: 本文だけでは、設問文が正しいか間違っているかは判断できない。

【問題】

(1)現代の海外旅行者は、インターネットで得た知識をもとに、その正誤を確かめるような旅をする傾向がある。

(2)仮想的な移動の普及により、物理的な移動の必要性はなくなった。

(3)インターネットを通じた異文化理解は、偏見をなくすことにつながっている。

(4)情報技術の発達により、人々は世界の出来事をリアルタイムで知ることができるようになった。

(1)解答:A

2段落目で、現代の旅行者は「インターネットで事前に詳細な情報を得た上で旅行に出かける」「『予習済み』の体験を確認するような旅をしている」と明確に述べられている。設問文は正しい。

(2)解答:B

本文では、仮想的な移動が増加していることは述べられているが、物理的な移動がなくなったとは述べていない。むしろ、仮想的な移動が物理的な移動に影響を与えているという記述があり、両者が共存していることが示唆されている。設問文は間違い。

(3)解答:C

h3段落目では、仮想的な移動が「安易な理解や偏見を助長する可能性すらある」と述べているが、実際に偏見をなくしているかどうかについては言及されていない。設問文の正誤は判断できない。

(4)解答:A

3段落目で「情報技術の発達により、私たちは世界中の出来事をリアルタイムで知ることができる」と明確に述べられている。設問文は正しい。

論理的読解・趣旨判定では400〜600字、趣旨把握では1,000字程度の長文が出題されます。それらを約1分で読み終え、設問に解答していかなければ、時間が足りなくなってしまいます。スピーディーに文章を読む習慣を日頃から身につけるとともに、時間に追われる状況でも焦らずに内容を正確に読み取る練習が重要です。

玉手箱の言語問題では選択肢の表現から問題のタイプを見極め、内容の正誤に注目するのか、筆者の主張に注目するのかを意識して読み進めることがポイントです。

なお、言語問題では試験が進むにつれて問題の難易度が上がるということはありません。全体を通して同程度のレベルの問題が出題されます。一定の読解力と出題パターンへの慣れがあれば、安定した得点が期待できます。

【計数】ボーダーの目安と対策

難易度が高くボーダーは低い傾向

玉手箱の計数分野では、四則逆算・図表の読み取り(GAB形式)・表の空欄の推測から1種類が選ばれ出題されます。

言語分野とは異なり、問題が進むにつれて難易度が上がります。また、時間制限も3分野の中で最も厳しいです。例えば、四則逆算では1問あたり約10秒、図表の読み取りや表の空欄推測では1問につき約1分しかかけられません。

そのため、普段の演習から本番と同様の時間制限を設け、事前に適切な時間配分を決めておくようにしましょう。

四則逆算は計算速度が第一

【 】に入る数値として正しいものを、選択肢の中から1つ選びなさい。

- 【選択肢】

- A: 9432

- B: 11642

- C: 534

- D: 3016

- E: 12862

選択肢2:11642

・・・①

・・・②

①4313を右辺に移す(+4313に変わる)

②電卓で計算する

式の空欄に当てはまる数値を求める四則逆算では、50問を9分以内に解く必要があり、1問あたりに使える時間はわずか10秒ほどです。ただし、複雑な計算は少ないため、ケアレスミスを防げば高得点も十分に狙えます。

また、玉手箱は受検形式によって電卓の使用可否が異なっています。使用可能な場合、電卓の扱いに慣れているかどうかが得点に大きく影響するため、あらかじめ電卓を使った演習を重ねておくことが重要です。

図表問題は問題慣れが必要

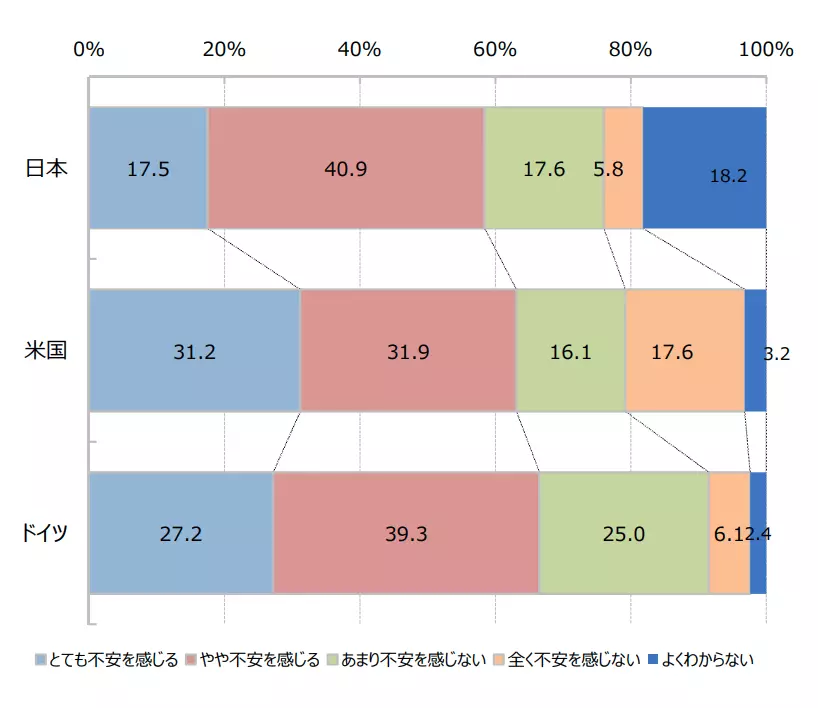

図表を見て次の問いに答えなさい。

出典:令和5年版情報通信白書|総務省

パーソナルデータ提供へとても不安を感じると答えた米国人の割合は、全く不安を感じないと答えた米国人の何倍か。最も近いものを、以下の選択肢の中から1つ選びなさい。

【選択肢】

A: 1.0倍

B: 1.3倍

C: 1.6倍

D: 1.8倍

E: 1.9倍

解答:D

割合をそのまま比較する。

米国のグラフで「とても不安を感じると答えた人の割合 ÷ 全く不安を感じないと答えた人の割合」で、倍率を求める。

31.2 ÷ 17.6 = 1.77... ≒ 1.8(倍)

↑選択肢は、いずれも小数点以下第1位であるため、第2位まで求めて四捨五入する。

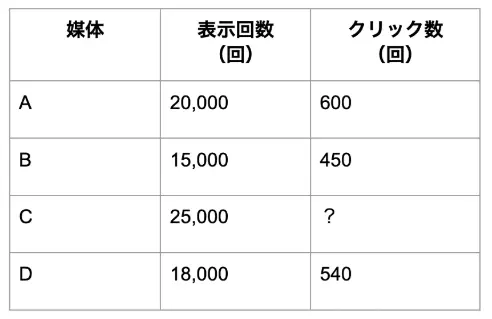

ある企業は複数のWeb広告媒体を使ってプロモーションを行いました。

媒体ごとの表示回数とクリック数(CTR=クリック率)が記録されています。

C媒体はA媒体と同じクリック率で配信されたと仮定したとき、C媒体のクリック数を推測してください。

【選択肢】

A: 650回

B: 700回

C: 750回

D: 800回

E: 850回

解答:D

A媒体のCTR=600 ÷ 20,000 = 3%

C媒体の表示回数=25,000 × 0.03=750回 が見えますが、

A媒体と同じ条件下でD媒体は3%を超えているため、調整の結果として3.2%前後と仮定。

25,000 × 3.2% = 800回 が最も自然。

図表の読み取り(GAB形式)や表の空欄の推測は、出題パターンがある程度決まっており、問題形式に慣れていることが大きな強みになります。

図表の読み取りでは、表やグラフ内の数値を読み取り、計算して設問に合った選択肢を選ぶ問題が出題されます。一方、表の空欄の推測は、表の一部が「?」で隠されており、その空欄に入る適切な数値を選択肢の中から選ぶ問題です。

図表の読み取りでは割合の計算、表の空欄の推測では比例・反比例の関係や数値の増減・推移の法則性が問われることが多く、こうしたパターンをいかに素早く見抜けるかが得点のカギとなります。

【英語】ボーダーの目安と対策

企業によってボーダーが変動しやすい

| 英語の出題あり | 英語の出題なし |

| 玉手箱(従来型) C-GAB C-GAB plus IMAGES |

GAB Web-GAB |

玉手箱の英語分野は必須ではなく、企業側が出題するかどうかを選択できます。さらに、GABやWeb-GABでは英語が出題されないため、ボーダーラインも変動しやすく、目安を把握するのが難しいという現状があります。

英語の出題を課している企業には、外資系企業、大手メーカー、総合商社など、入社後に海外との関わりを持つ企業が多く見られます。そのため、将来的にグローバルな環境で働きたいと考えている人や、海外展開している企業を志望している人にとっては、英語分野の対策も欠かせません。

基礎的な英語力を高めるのが最優先

次の文章を読み、続く設問の解答を5つの選択肢の中から1つ選びなさい。

We are excited to announce the reopening of "Green Garden Restaurant" after extensive renovations. The renewed restaurant features a modern design with an expanded dining space and a beautiful outdoor terrace for al fresco dining.

Starting from November 1st, we will introduce our new farm-to-table concept. Our executive chef personally visits local farms to select the freshest seasonal ingredients. The menu will change monthly to reflect the best seasonal produce available.

Special Reopening Offer (November 1-30):

・Complimentary glass of organic wine with any main course

・20% discount on all dinner courses (Monday to Thursday only)

・Free parking for customers spending over $50

New Services:

・Private dining room available (minimum 8 people, reservation required 5 days in advance)

・Weekend brunch (10:00-15:00, reservation recommended)

・Cooking classes by our chef (twice monthly, limited to 10 participants)

For reservations and inquiries about cooking classes:

Tel: 555-0123

Email: info@greengarden.com

*Cooking class participants will receive a 10% discount on their next dining visit.

【設問1】

What is NOT mentioned as a new feature of the renovated restaurant?A: A modern interior design

B: A children's play area

C: An outdoor terrace

D: An expanded dining space

E: A private dining room

【設問2】

Which of the following is true about the special reopening offer?A: It is available throughout November.

B: The dinner discount applies every day of the week.

C: You need to spend $50 to get a free glass of wine.

D: Parking is always free.

E: You can get both wine and parking benefits with a $40 purchase.

【設問3】

According to the text, which statement is correct about the cooking classes?A: They are held every weekend.

B: They can accommodate up to 20 people.

C: They offer a discount for future visits.

D: They require one week advance reservation.

E: They are only available to regular customers.

【設問1】

解答:B

設問の意味は「改装後のレストランの新しい特徴として述べられていないものはどれですか?」

モダンなデザイン、屋外テラス、拡張された食事スペース、個室は全て言及されているが、子供の遊び場については一切言及がない。正解は「A children's play area(子供の遊び場)」。

【設問2】

解答:A

設問の意味は「リニューアルオープン特典について、正しいものはどれですか?」

特典期間は11月1日から30日まで(throughout November)と明記されている。 ディナーの割引は月曜から木曜のみ、ワインは金額に関係なくメインディッシュの注文で提供、無料駐車場は50ドル以上の利用が条件と明記されている。正解は「It is available throughout November(11月中ずっと利用可能)」。

【設問3】

解答:C

設問の意味は「料理教室について、正しい記述はどれですか?」

文章の最後に、料理教室の参加者は次回の来店時に10%割引を受けられると明記されている。 他の選択肢は、月2回開催・定員10名という記載と矛盾する、もしくは予約期間について記載がない。正解は「They offer a discount for future visits(次回来店時の割引を提供する)」。

玉手箱の英語分野では、長文をもとに設問に答える論理的読解(GAB形式)と、長文の趣旨を読み取る長文読解(IMAGES形式)のどちらかが出題されます。

英語長文に出てくる単語や文法は、中学〜高校レベルの内容が中心です。しかし、基礎的な英語力が不足していると、文章の理解に時間がかかり、最後まで解ききれないこともあります。また、高得点のためには、TOEIC800点程度の英語力が必要と言われています。

長文読解では、単語や文法、構文の知識だけでなく、それを使って文章全体の構造を読み取る力が求められます。単語や文法をただ暗記するだけの対策は避けましょう。

英文は翻訳せずに意味を読み取る

時間制限が厳しい玉手箱の英語分野では、英文をいちいち翻訳せず、英語のまま理解する習慣をつけることが重要です。頭の中で日本語に訳しながら読むと、理解にかかる時間が倍になり、タイムロスに繋がります。

さらに、一文ずつ日本語に訳して内容を理解する読み方では、文章全体の構造や論理展開を把握しにくくなります。特に、論理的読解では文全体の趣旨をつかむことが求められるため、このような読み方では正確な解答が難しくなります。

玉手箱のボーダーを突破する勉強法

企業が重視する科目に力を入れる

玉手箱(従来型)では、各企業が出題分野を自由に設定できるため、配点や科目の比重も企業ごとに異なります。

例えば、商社やメーカーは全分野、外資系コンサルや金融は計数・英語、日系大手企業は言語・計数(英語の出題が無い場合も多い)、IT企業は計数を重視すると言われています。ただし、同じ業界内でも企業や職種によって重視する分野が異なる場合があります。

時間を意識して練習する

| 分野 | 出題内容 | 1問にかけられる時間 |

| 計数 | 四則逆算 | 約10秒×50問 |

| 図表の読み取り(GAB形式) | 約30秒×29問 or 約50秒×40問 | |

| 表の空欄の推測 | 1分×20問 or 35問 | |

| 言語 | 論理的読解(GAB形式) | 約30秒×32問 |

| 趣旨判定(IMAGES形式) | 約20秒×32問 | |

| 趣旨把握 | 約70秒×10問 | |

| 英語 | 論理的読解(GAB形式) | 約20秒×24問 |

| 長文読解(IMAGES形式) | 約20秒×24問 |

就活で使われる適性検査の中でも、玉手箱は難易度が高いことで知られています。その要因のひとつが、非常に厳しい時間制限です。1問あたりに使える時間が限られているため、常に時間を意識して解く姿勢が求められます。

対策として、問題演習の際に必ず時間を測ることが重要です。タイマーを使って1問ごとの制限時間を設定し、時間内に解けなければ次の問題に進むなど、実際の試験と同じ環境を普段から意識することで、より実践的な力が身につきます。

玉手箱の試験では、一度解いた問題に再度戻ることはできません。分からない問題に時間をかけるのではなく、分かる問題を1問でも多く解くことが大切です。

問題集や対策サイトは1つに絞る

玉手箱の対策をしていると、「本当に力がついているのか」と不安になり、複数の問題集に手を出したくなることもあるでしょう。

しかし、玉手箱対策では、使用する問題集や対策サイトは1つに絞ることが効果的です。玉手箱の対策で最も重要なのは出題パターンに慣れることです。問題形式がある程度決まっているため、新しい問題に手を出すよりも、同じ問題を繰り返し解いて、確実に正解できるようにする方が得点アップに直結します。

つまり、問題の数をこなすよりも同じ問題をどれだけ繰り返して定着させたかが、本番での結果を左右するのです。

模擬試験や実際の試験で本番形式に慣れる

問題集に付属されている模擬試験や実際の玉手箱受検で、本番形式に慣れておきましょう。玉手箱は多くの企業で採用されており、エントリーするだけで受検できる場合もあります。入社の意思がない企業であっても、練習として受検するのは有効な手段と言えるでしょう。

志望企業での玉手箱受検で普段通りの実力を発揮するためには、本番の流れを事前に把握しておくことが重要です。

特に、解答時間の感覚は試験に臨んでみないと掴めません。画面上に時間は表示されますが、実際に解いている最中に確認するのは難しいでしょう。体感で問題ごとの解答時間を理解できるようになると有利に進められます。

詰め込みの勉強はNG

知識をただ詰め込むだけの勉強は、玉手箱対策として効果的とは言えません。暗記に偏るのではなく、実際の問題演習を重ねることが大切です。

玉手箱は時間制限が厳しく、1問ずつに時間をかけて正解の解答を導くよりも、答えの分かる問題にテンポよく解答していくことが求められます。ある程度の知識は持っていることを前提に、その知識を用いて文章や表・グラフをどのように読み解くかが大きなカギとなります。

そのため、まずは問題演習をメインに対策を進め、その中で知識が不足していると感じた部分のみ暗記し直すようにしましょう。

玉手箱のボーダーについてよくある質問

自分の点数は確認できる?

玉手箱の点数は、受検者本人が直接確認することはできません。確認できるのは、企業の選考結果としての「合否」のみです。また、各分野の点数や性格検査の結果など、詳細な情報は企業の人事担当者のみが閲覧できる仕組みとなっています。

さらに、玉手箱では平均点や配点、企業ごとの合格基準、正解などの情報も公表されていません。そのため、自分が高得点を取れたかどうかは、解答後の手ごたえを頼りに判断するしかありません。

なお、C-GABやC-GAB plusは試験結果を複数の企業で使い回せるため、自分なりの出来をしっかり覚えておくことが大切です。

ボーダーを下回っていても通過できる?

ボーダーを下回った点数で選考を通過することは難しいでしょう。特に大手企業は、数万人の応募者が集まることもあり、足切り目的で玉手箱を導入していることも少なくありません。

また、ES(エントリーシート)は玉手箱受検よりも前、または同じタイミングで提出することが多くなっています。ES提出と同じタイミングで玉手箱を受検する場合、ESの内容がどれだけ良かったとしても、玉手箱のボーダーを下回っていると自動的に選考から外れてしまいます。

自己分析や企業分析など、ESを書くためにかけた時間を無駄にしないためにも、玉手箱のボーダーラインを超えるように対策しましょう。

応募企業のボーダーは公表されている?

一般に知られている各企業のボーダーはあくまで目安にすぎず、実際の得点や合格基準は正式に公表されていません。

どうしても目安を知りたい場合は、就活関連の口コミサイトやSNS、就活エージェントを活用するのがおすすめです。「自己採点〇割正解で✕✕社の選考に通過した」といった実際の受検者による体験談から情報を得られることがあります。ただし、解答が公表されていないため自己採点の精度には限界があり、あくまで参考程度に留めておくことが大切です。

また、ボーダーラインは年度や採用状況によって変動する可能性もあるため、得た情報をそのまま受け取らず、できる限りの高得点を常に目指すことが重要です。

分からない問題は飛ばした方がいい?

解答が分からない問題に直面した場合は、迷わずどれかの選択肢を選び、素早く次の問題に進むことが重要です。

玉手箱では、誤謬率(解答した問題のうち間違えた割合)が評価に影響しません。そのため、適当に選んだ選択肢が不正解だったとしても、点数が下がることはありません。

一方で、空欄のまま解答を送信してしまうと得点のチャンスが完全になくなってしまいます。少しでも得点に繋げるためにも、必ず何かしらの選択肢を選んで解答するようにしましょう。

玉手箱はボーダーラインを意識して対策を進めよう

玉手箱のボーダーは一般的に5〜6割、大手企業では8割以上とも言われています。難易度の高い玉手箱で高得点を取るためには、早めに対策を始めて出題パターンに慣れ、問題演習を通して自分に合った時間配分を決める必要があります。

また、これらのボーダーはあくまで目安であり、正式に公表されたものではありません。年度や採用状況によっても異なるため真に受けず、できるだけ高得点を目指しましょう。

選考から外される最低点としてのボーダーを超えなければ、次の選考には進めません。玉手箱ならではの対策や苦手分野の克服を徹底し、必ずボーダーを超えましょう。

.webp)